2022年から本格スタートした環境省による脱炭素地域づくりの要となる「脱炭素先行地域(以下、先行地域)」。2025年9月時点で87件の取り組みが進められており、2025年10月には第7回目の募集も行われました。87件の提案者の内訳は次のとおりで、さまざまな規模の自治体がバランスよく選定されています。

| 都市区分 | 件数 |

| 大都市(政令市) | 14件 |

| 中都市(人口10万人以上。政令市除く) | 22件 |

| 小都市(人口10万人未満。町村除く) | 27件 |

| 町 村 | 22件 |

| 都道府県(市町と共同提案) | 2件 |

(本稿作成時点)

本稿では特に中都市に焦点を当てて、脱炭素地域形成のポイントを探っていきたいと思います。

1.エネルギー脱炭素を、地域の魅力づくりと一緒に進める

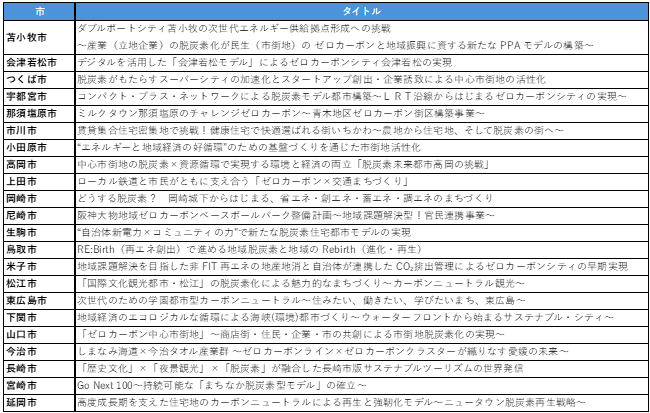

中都市の脱炭素先行地域の計画提案書を見てみると、まず目を引くのがそれぞれの都市が掲げる個性的なタイトルです。

たとえば「ダブルポートシティ」(苫小牧市)、「スーパーシティ」(つくば市)、「ミルクタウン」(那須塩原市)、「国際文化観光都市」(松江市)、「サステナブル・シティ」(下関市)など、どれも自分たちのまちの魅力を打ち出す言葉が並びます。

また、「LRT沿線からはじまる」(宇都宮市)、「ローカル鉄道と市民がともに支え合う」(上田市)といった地域鉄道交通網との連携や、「ゼロカーボンベースボールパーク」(尼崎市)、「ゼロカーボンライン」(今治市)、「サステナブルツーリズム」(長崎市)など、観光資源と組み合わせた取り組みも見られます。大都市とはひと味違った、地域の個性を活かした脱炭素化が計画されているようです。

出典)環境省HP 各先行地域の計画提案書より作成

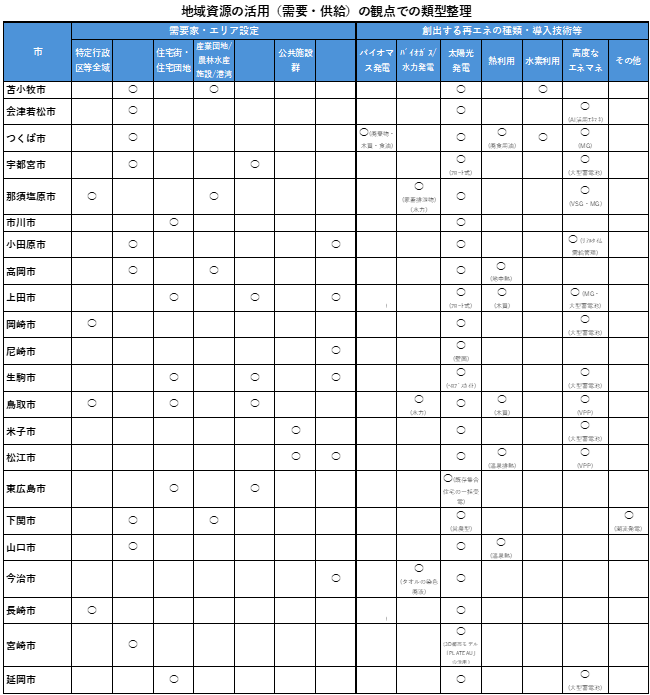

これらの地域は、各都市のブランドや特性を活かしながら、どんな形で再エネを生み出し、どんな場所・人に届けようとしているのでしょうか。環境省の「(先行地域の)先進性・モデル性の類型一覧」を参考に眺めると、さらに各都市の取組の特徴が見えてきます。

出典)環境省HP「先進性・モデル性についての類型一覧」より一部加筆・表現変更して作成

なかでも注目したいのが「特定行政区等の全域」というエリア設定です。これは、自治体の行政区や自治会など、特定の地域全体を対象とした取り組みを意味し、部分的な区域ではなく、まち全体で脱炭素化をめざすという姿勢を表しています。住宅や商業施設、公共施設など多様な建物が混在する区域では、エネルギーの使い方を総合的に見直す必要があります。そのため、この“全域型”の取り組みは中都市における大きなチャレンジといえるでしょう。

再エネの導入を見ると、中心となるのは太陽光発電です。自家消費を最大化し、不足分はオフサイト(地域外)のメガソーラーやバイオマス発電で補う仕組みが多く見られます。さらにマネジメント面では、AIを活用したエネルギーマネジメントや、仮想同期発電機(VSG)を使った高度な制御など、新しい技術の導入にも積極的な姿勢がうかがえます。

行政区域全体を視野に入れた総合的な脱炭素化を進めるには、地域の再エネと先端技術を組み合わせたエネルギー管理を、地域のブランドづくりとあわせて進めていくことがポイントになりそうです。

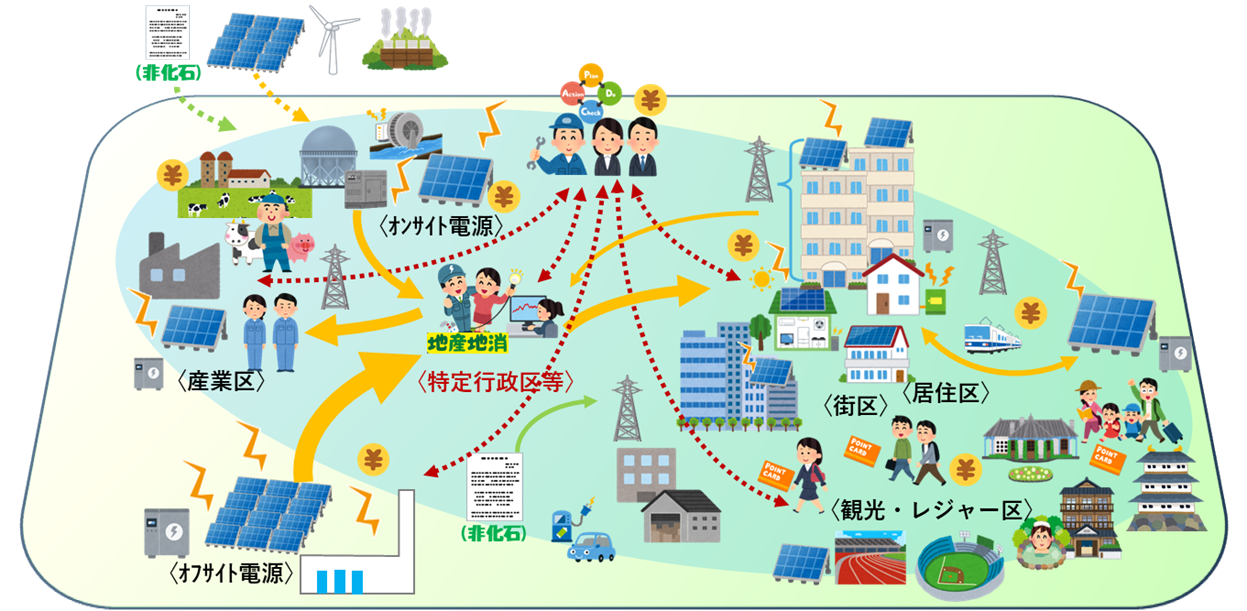

2.オンサイト電源を掘り起こし、地産地消の仕組みをつくる

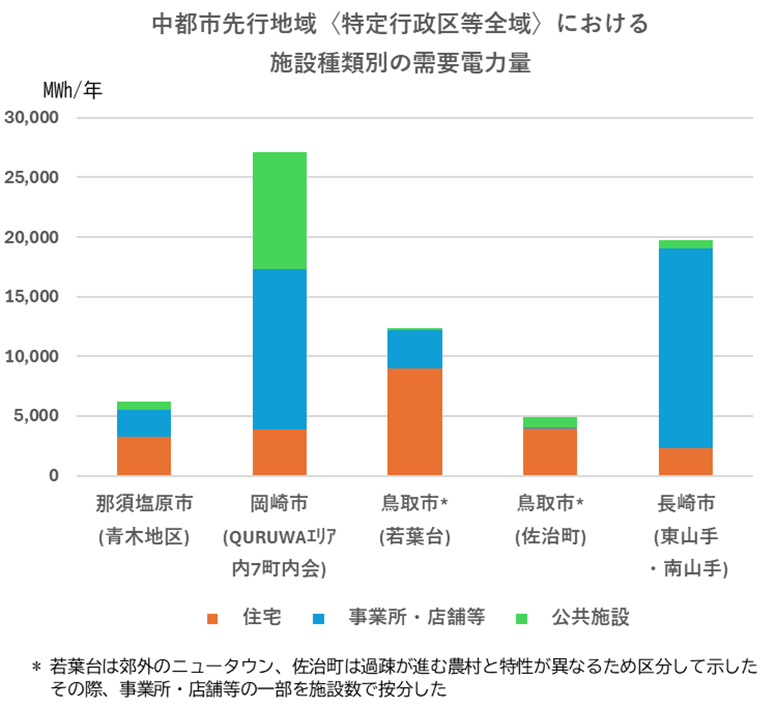

中都市先行地域のなかで「特定行政区等の全域」とされているのは、那須塩原市、岡崎市、鳥取市、長崎市の4市です。それぞれの地域で電力の使われ方を見てみると、各地域の特性がよく表れています。

出典)環境省HP 各市計画提案書より作成

岡崎市と長崎市は、事務所や店舗などの業務施設の割合が高く、街区の性格が強いエリアです。一方で鳥取市は住宅の割合が高く、居住区中心のエリアです。そのなかで那須塩原市は、住宅の割合と事務所・店舗及び公共施設の割合がほぼ半々となっており、さまざまな用途がバランスよく共存するエリアといえるでしょう。

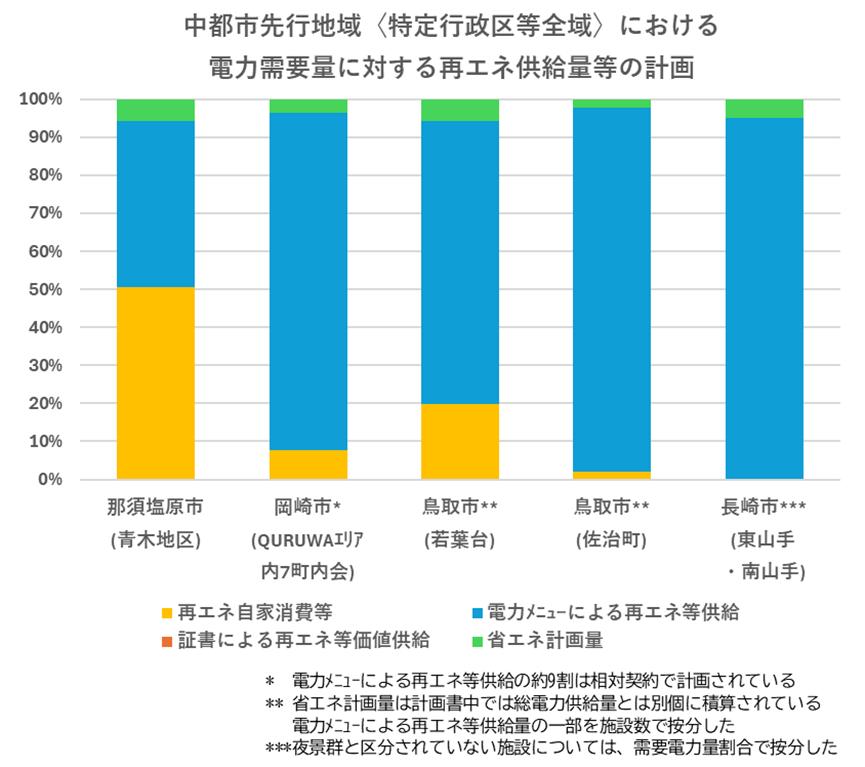

電力の使い方を脱炭素の視点で見てみると、省エネ、再エネの自家消費、再エネメニューによる供給、再エネ証書など、さまざまな手段の組み合わせが地域ごとに異なります。

出典)環境省HP 各市計画提案書より作成

特に那須塩原市では、自家消費による再エネ利用の割合が比較的高く、区域全体の電力量の約半分をまかなう計画です。青木地区では、酪農を中心とした農業が盛んなことから、太陽光発電に加えて農業用水を活かした小水力発電(約6,200kW)や、家畜ふん尿を使ったバイオガス発電(約3,900kW)など、区域内で発電する「オンサイト電源」を積極的に導入するとしています。さらに、それらの電源と需要家をつなぐマイクログリッドを構築し、VSG機能を備えた蓄電池で電力の安定化と災害時のレジリエンスを高めようとしています。

一方、岡崎市、鳥取市、長崎市では、オンサイト電源に加えてオフサイト(区域外)のバイオマスや水力発電を組み合わせ、地域の電力会社が再エネメニューを通じて供給する割合が高くなっています。特に長崎市の東山手・西山手地区は、重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、建物の外観改修や再エネ設備の設置が制約されることが、オフサイト電源中心の背景にあるようです。

3.さまざまな制約を乗り越えて、発電ポテンシャルを最大化する

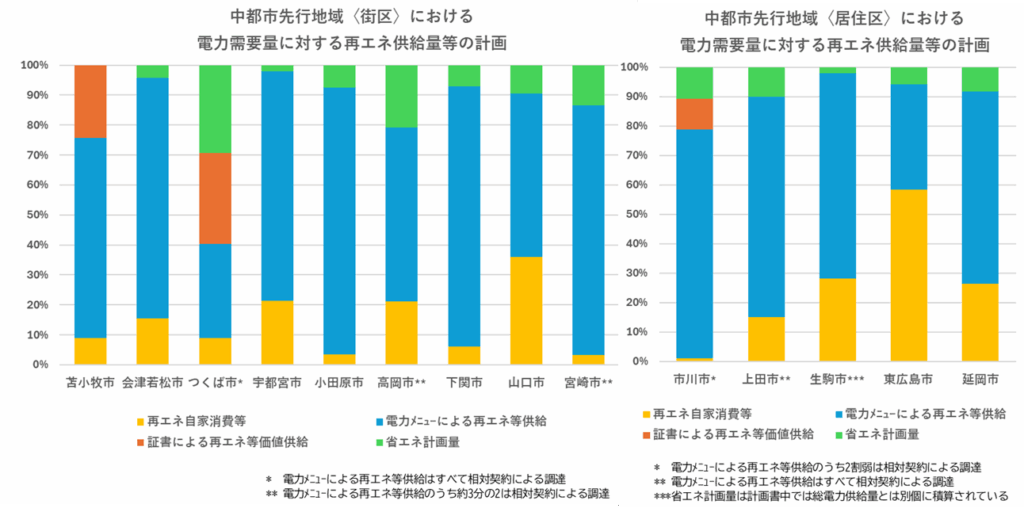

中都市先行地域において市街地(以下、街区)に分類されているのは、苫小牧市、会津若松市、つくば市、宇都宮市、小田原市、高岡市、下関市、山口市、宮崎市の9都市です。

また住宅街・住宅団地(以下、居住区)に分類されているのは、市川市、上田市、生駒市、東広島市、延岡市の5都市です。(※特定行政区等全域との重複を除く。)

注)苫小牧市:勇払市街地エリア、会津若松市:鶴ヶ城周辺・会津アピオ・湊エリア、

つくば市:つくば駅周辺エリア、宇都宮市:LRT沿線3エリア、

小田原市:小田原駅東口・久野地区生活拠点エリア、高岡市:定塚地区の一部、

下関市:あるかぽーと・唐戸エリア、山口市:中心市街地エリア、

宮崎市:宮崎駅周辺・産学官連携エリア

注)市川市:市南部の都市区画整理事業完了区域・隣接地

上田市:上田電鉄別所線沿線6自治会住民居住エリア生駒市:萩の台住宅地及びひかりが丘自治会全域

東広島市:西条下見エリア

延岡市:一ヶ岡エリア

出典)環境省HP 各都市の計画提案書をもとに作成

街区の電力需要に対する再エネの自家消費割合が比較的高いのは、宇都宮市、高岡市、山口市の3都市で、それぞれ2~3割強となっています。そのほかの都市でも、0.5~1割程度となっており、全体的に大都市先行地域よりも高めの計画となっています。

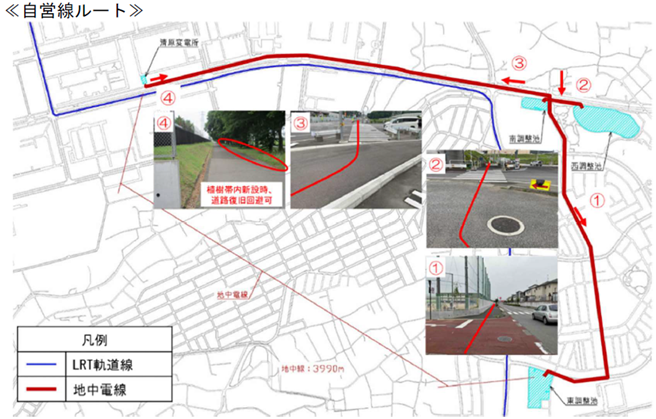

なかでも特徴的なのが宇都宮市です。2023年に運行を開始したLRT(次世代型路面電車)を中心に、地域の交通インフラを活かした取り組みが計画されています。具体的には、LRT沿線の調整池にフロート式太陽光発電(合計1,111kW)を設置し、自営線を通じてLRTの変電所に電力を供給します。さらに、LRTの受電地点には大容量の蓄電池(2,400kWh)を設置することで、系統の制約がある中でも発電量を最大化するとともに、余った電力を有効に活用することを目指しています。こうした仕組みは、“LRT沿線からはじまるゼロカーボンシティ”というテーマを体現するものであり、既存のインフラ資産を最大限に活かそうとする工夫が感じられます。

地域交通と連携したエネルギーマネジメントの例としては、居住区を中心とする上田市でも同様の計画が進められています。どちらの事例も、すでにある地域資源を賢く活かしながら脱炭素を進める取り組みとして、他都市の参考になりそうです。

出典)環境省HP 宇都宮市計画提案書 出典)環境省HP 上田市計画提案書

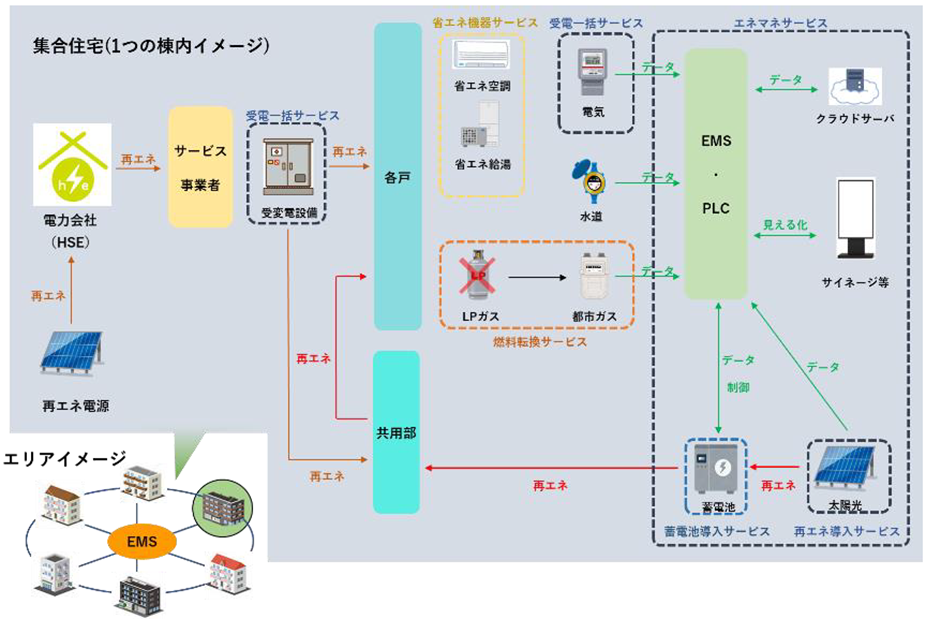

一方、居住区での再エネ自家消費割合には都市間でばらつきがありますが、なかでも東広島市の数値が際立っています。東広島市では、集合住宅での電力契約を入居者ごとの個別契約から、建物全体の一括受電契約に切り替えることで、太陽光発電による電力をできるだけ多く自家消費できるようにする計画です。この仕組みを実現するためには、建物のオーナーと入居者の双方が協力し、合意形成を図る必要があります。東広島市では、エネルギーコストや管理コストの削減など、双方にとってのメリットを明確にしながら、協力体制の構築を進めるとしています。

東広島市の先行地域では、集合住宅が全体の約9割を占めており、この取り組みが実現すれば、その効果は非常に大きいと考えられます。こうした計画は、居住区の脱炭素化を進めるうえでの新しいモデルケースとなる可能性があります。

出典)環境省HP 東広島市計画提案書

4.地域資源の脱炭素化で、まちのブランドを磨く

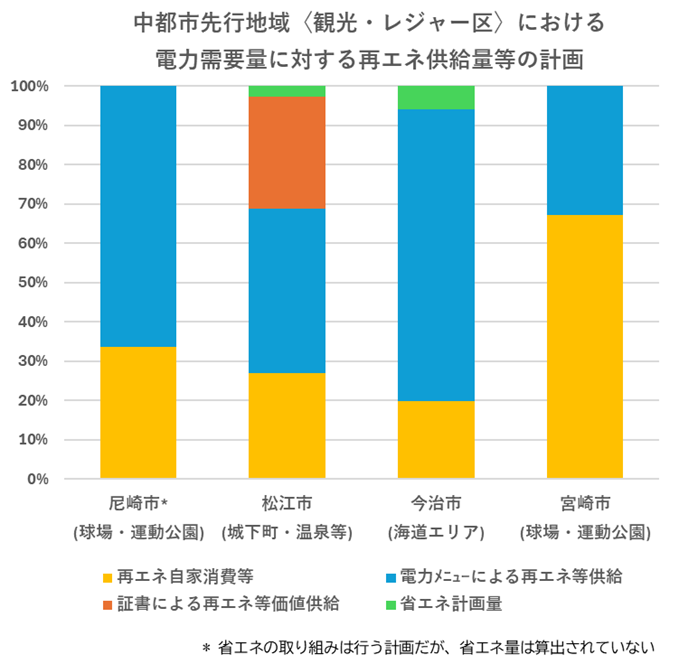

環境省の類型項目には挙がっていませんが、地域の観光資源(以下、観光・レジャー区)を舞台とした脱炭素化の取り組みも、中都市先行地域の計画で複数見られました。

注)尼崎市:小田南・大物公園/緑地 、松江市:松江城・しんじ湖温泉・玉造温泉エリア、今治市:しまなみ海道エリア、宮崎市:生目の杜/清武総合運動公園

出典)環境省HP 各都市の計画提案書をもとに作成

こうした観光・レジャーエリアでは、再エネによる自家消費割合が2~6割程度と高く、再エネ電力の導入を通じて地域ブランドを高めるとともに、来訪者への普及・啓発にもつなげています。

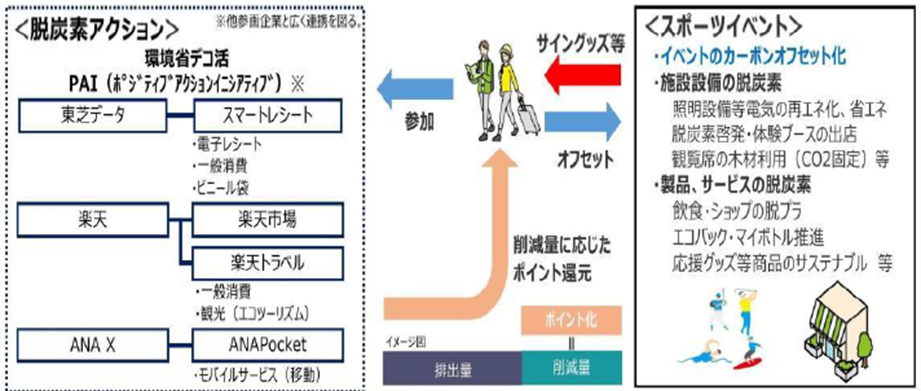

たとえば今治市では、サイクリングの国際大会や出前講座など各種イベントを通して、国内外に情報発信を行う計画です。また宮崎市では、運動公園の利用者を対象に、環境省の「デコ活」と連動したポイント還元事業を計画しています。

出典)環境省HP 宮崎市計画提案書

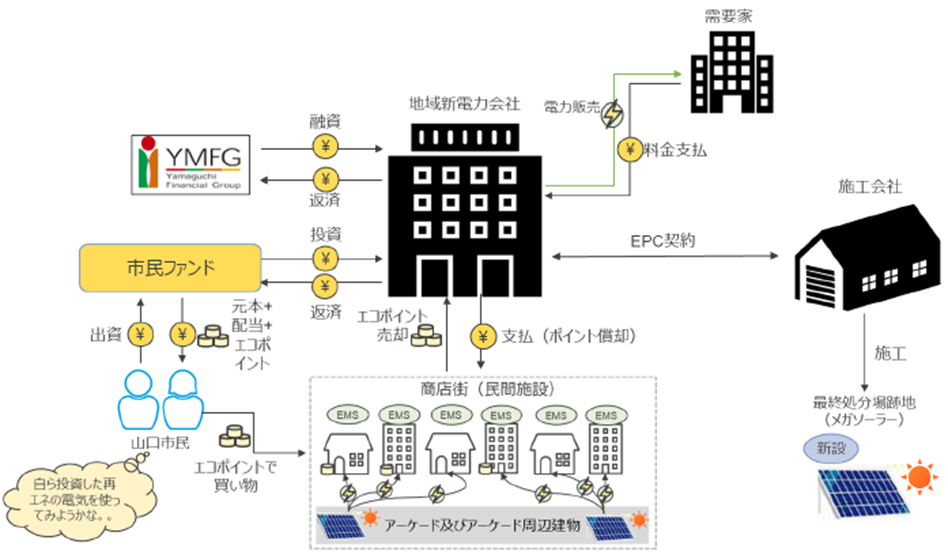

なお宮崎市のようなポイント還元事業は、街区(市中心部商店街)を主とした山口市でも計画されています。商店街を中心にエコポイントを扱う市民ファンドを設け、市民が地域エネルギー会社に投資できる仕組みを進めています。これにより、消費者の参加意識を高めながら、地域の脱炭素化を後押ししています。

出典)環境省HP 山口市計画提案書

5.地域経済の循環を生み出し、持続可能で魅力ある都市づくりへ

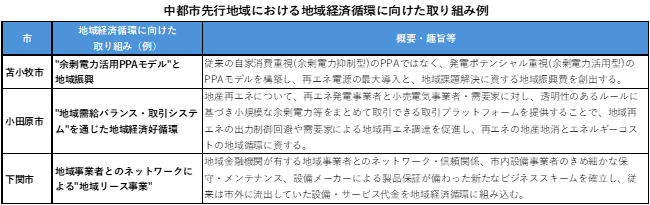

これらの中都市は、政令指定都市ほどの規模ではありませんが、人口規模や機能面で周辺地域のモデルとなる存在です。脱炭素だけでなく、地域経済循環をはじめとする社会課題の解決もあわせて進めることで、中都市ならではの特徴が発信されています。

出典)環境省HP 各都市計画提案書をもとに作成

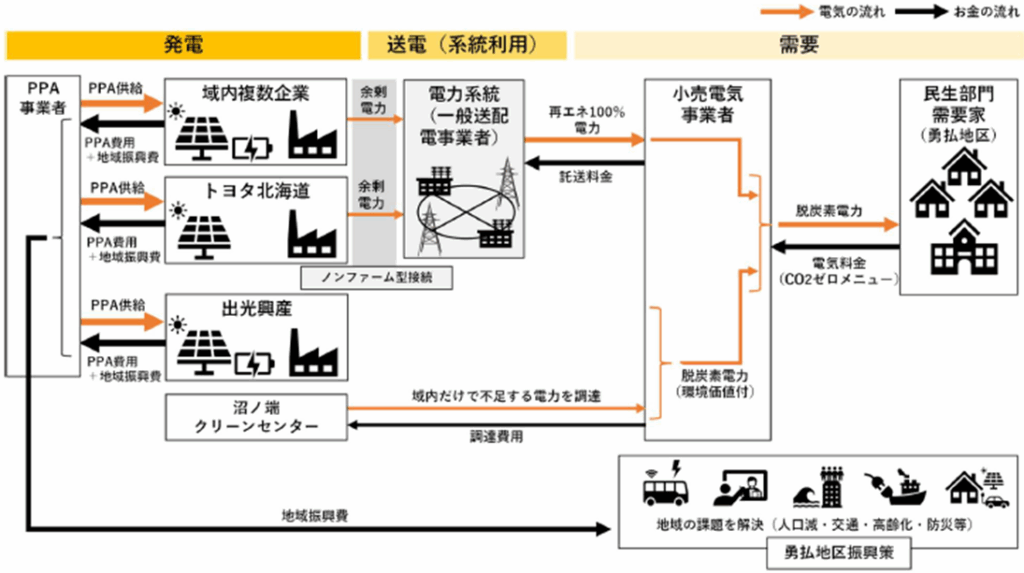

たとえば苫小牧市の「余剰電力活用PPAモデル」は、工業エリアの企業が自社の平日電力需要に合わせて太陽光を導入し、平日は自家消費最大化、休日は地域に余剰電力を還元する仕組みです。参加企業は補助金を活用して設備導入コストを抑え、削減できた電気料金の一部を「地域振興費」として地域に還元します。こうした仕組みにより、地域内でお金が回る仕組みをつくるとしています。

出典)環境省HP 苫小牧市計画提案書

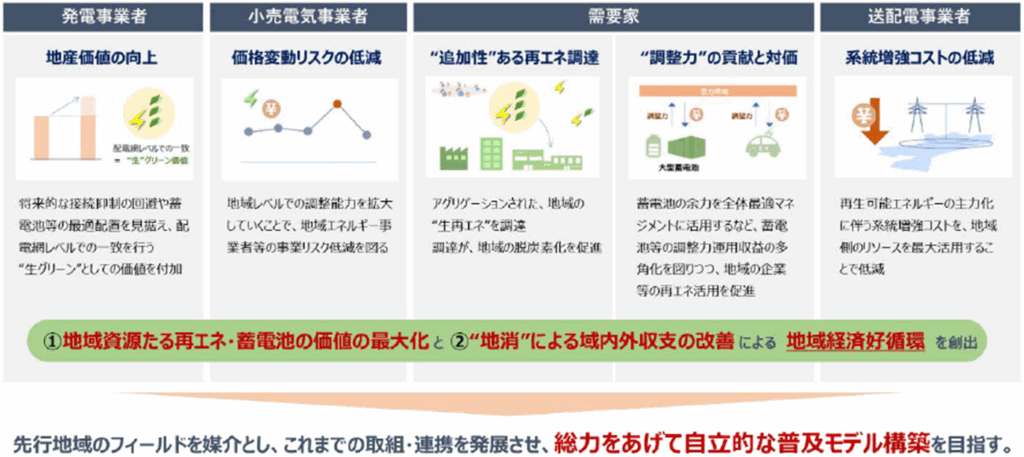

小田原市では、発電・送電・消費を地域内でスムーズに結ぶ新しいシステムの構築を進めています。地域内の電力取引を可能にする独自のプラットフォームをつくり、電力の地産地消とエネルギーコストの域内循環の拡大を目指しています。いわゆるこれまでの電力地産地消の進化版ともいえる取り組みです。

出典)環境省HP 小田原市計画提案書

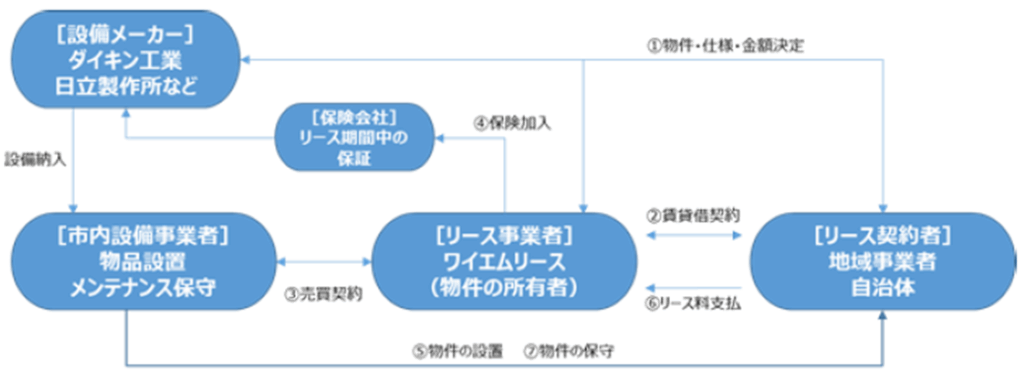

また下関市では、地域金融機関や市内の設備メンテナンス事業者、設備メーカーが連携し、再エネや省エネ設備の導入に向けた初期費用や設備導入のハードルを下げる仕組み(地域リース事業)を計画しています。これにより、設備・サービス費が域外に流出せず、地域経済の循環が促進されます。

出典)環境省HP 下関市計画提案書

中都市が抱える地域課題を、脱炭素の取り組みで解決していく──。

オンサイト電源の活用や余剰電力のシェア、地産地消の推進、経済循環の仕組みづくりなど、どれも地域の知恵と人の力が鍵となります。金融から設備導入、発電、流通、販売、消費まで、あらゆるプロセスをつなぐ人材とネットワークをどう育てていくか。それこそが、持続可能で魅力ある脱炭素のまちづくりを支える原動力になりそうです。

先行地域を通した中都市における脱炭素社会のイメージ(例)

参照(2025.10)

環境省

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#regions