2025年7月28日に開催された中央環境審議会地球環境部会地球温暖化対策計画フォローアップ専門委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会の合同会合(第3回)において、「2023年度における地球温暖化対策計画の進捗状況(概要)」が示されました。

2050年ネット・ゼロ目標に向けた国全体の取り組みを総括する同計画の最新状況をまとめた同資料では、2023年度時点での進捗度や要因分析が簡潔にまとめられています。

本稿執筆時点では最終的な進捗状況についての報告書は公表されていませんが、取り急ぎ本稿では、同資料に示されたデータをもとに、特に削減目安との乖離が大きい家庭部門について、背景となる様々なデータを参照しながら今後の見通しについて考えてみたいと思います。

0.要旨

✔ 全体としては2050ネット・ゼロに向けた目標達成基調(オントラック)だが、当面の2030年度に向けた削減目安に対し、特に家庭部門での上振れが大きい

✔ 家庭等に供給される電気のCO2排出係数は順調に改善しているが、一部再エネ電源確保への逆風などもあり、国の積極的な施策と家庭を含む需要家の意識向上による世論の後押しを期待

✔ 家庭での省エネ等は、給湯器の高効率化や住宅のスマート化(ZEH等)が大きな柱か

✔ 家庭における活動量等は、当面の世帯数増加と気候変動影響から大きく低減することは困難か

✔ 家庭部門のCO2排出削減に向けて、家庭生活における様々な要素・場面で、省エネ・スマート化を積み上げていくことが重要

1.2030年度目標の達成状況

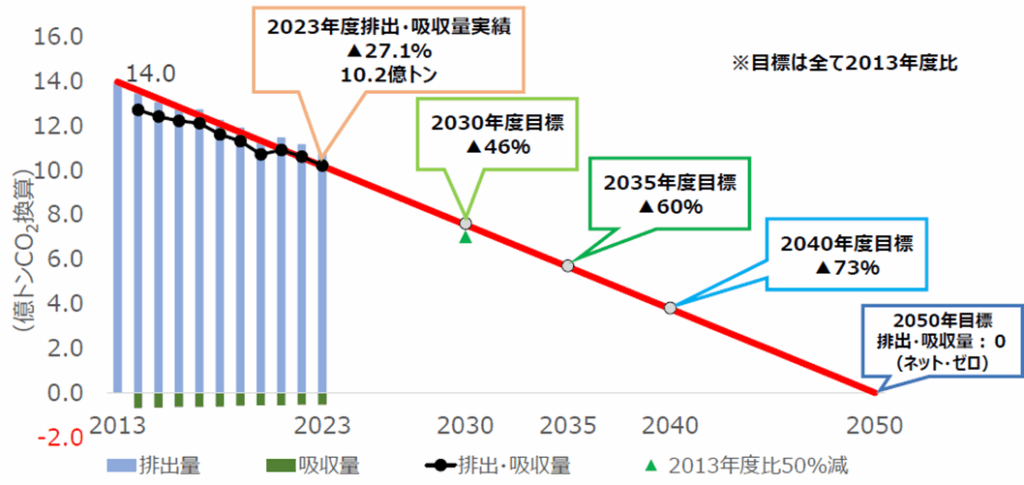

2050ネット・ゼロを掲げるわが国では、2030年度において2013年度比-46%を目標としています。GHGの排出・吸収すべてのセクター(部門)を総合すると、2023年度は2013年度比-27.1%となり、2030年・2050年に向けた目標達成基調(オントラック)にあるといえます。

出典)経済産業省HP(中環審・産構審 委員会資料)

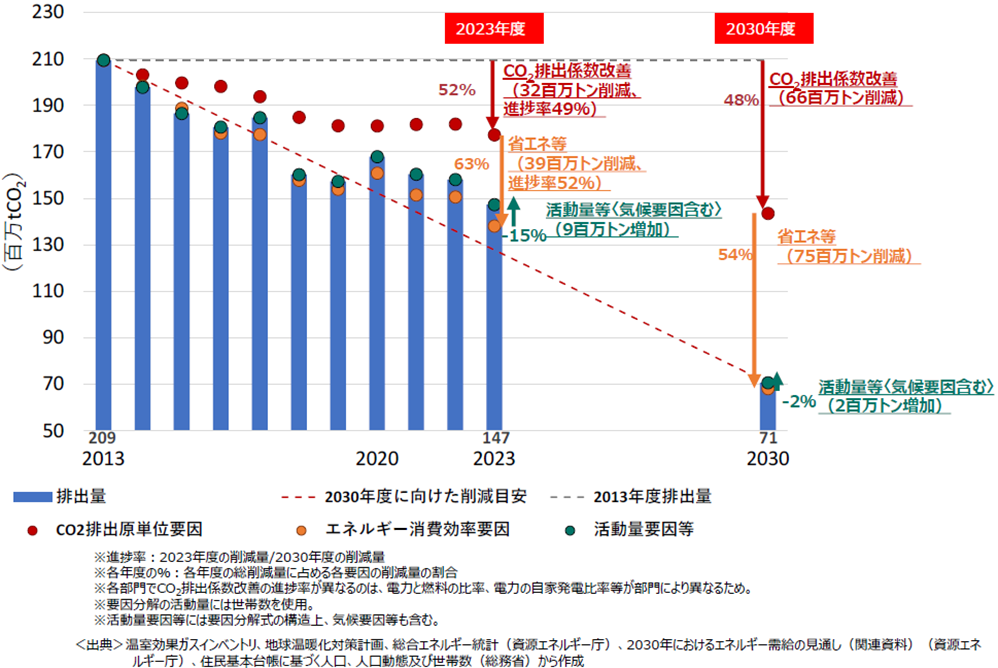

一方、エネルギー起源CO2を部門別に見てみると、産業部門では2030年度に向けた削減目安を大きく下回り、業務その他部門でもほぼ削減目安に沿って推移している一方、家庭部門や運輸部門では削減目安を上回っており、特に家庭部門では約2千万tCO2前後の上振れとなっています。

エネルギー起源CO2家庭部門の進捗要因分析

出典)経済産業省HP(中環審・産構審 委員会資料)

概要資料では、エネルギー起源CO2の削減要因を、「CO2排出係数改善」、「省エネ等」及び「活動量等」の3つの要素で整理されていますので、以下、各要素に沿って見ていきたいと思います。

2.家庭部門におけるCO2排出係数の改善について

家庭部門で消費されるエネルギーのCO2排出係数について、電気を例に公表データを見てみます。

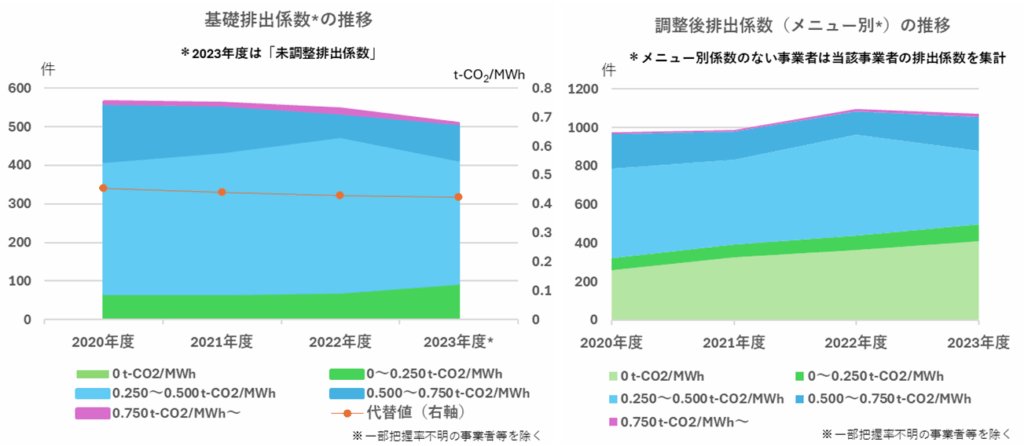

出典)環境省公表データをもとに作成

小売電気事業者のCO2排出係数は、ここ数年継続して改善(係数低減)しており、代替値も0.422t-CO2/MWhというレベルに来ています。また、調整後のメニュー別係数を見ると、CO2排出ゼロ(0t-CO2/MWh)メニューの件数が継続的に増加して、2023年度では全体の約4割に達しており、小売電気事業者の積極的な再エネ価値等の訴求姿勢がうかがえます。

なお、以上の係数は家庭だけでなく事業所等への小売も含まれているため、一概には言えませんが、特に2022~2023年度の改善状況は、家庭部門のエネルギー起源CO2削減にも寄与していると見てもよいのではないかと思います。

上記の小売電気事業者による調整後CO2排出係数改善の背景となる、再エネ価値等の調達状況はどうなっているでしょうか。

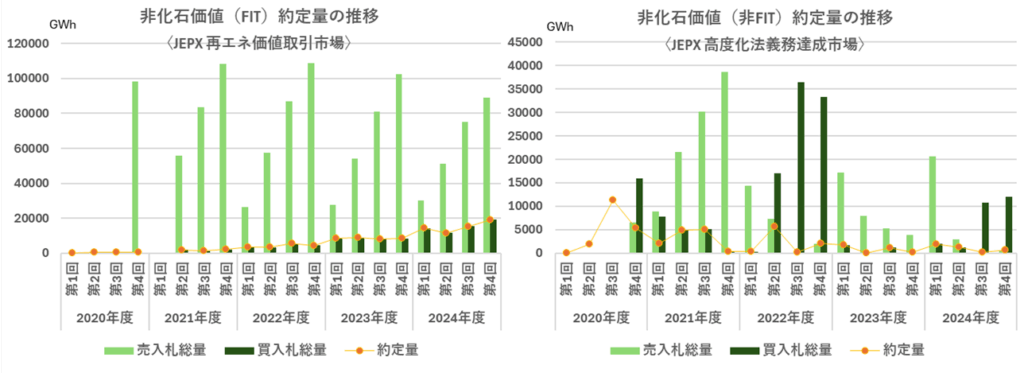

出典)JEPX公表データをもとに作成

ここ数年のJEPX(日本卸電力取引所)における再エネ価値等の取引状況を見ると、FIT電気については供給過多、非FIT電気(卒FIT、非再エネを含む)については時期によって供給過多または需要過多のいずれかとなる状況が続いています。

非FIT電気については、そのほとんどが相対で取引されている中で、JEPXでの取引状況は必ずしも大きなインパクトにはならないともいえますが、市場機能の正常化に向けて需給バランスをどう取っていくのか経済産業省においても検討が行われています。

FIT電気については、売れ残り分の価値は需要家全体へ還元する観点から各小売電気事業者に配分されていますので、最終的には家庭を含む需要家全体のCO2削減につながっています。しかし、FIT電気の供給総量に比してその再エネ価値に積極的な買い手がつかない状況は、家庭を含む需要家の環境意識にも遠因があると見ることができ、電力消費がもたらす環境影響についてさらなる意識向上が一つの有効策になるのではないかと思われます。

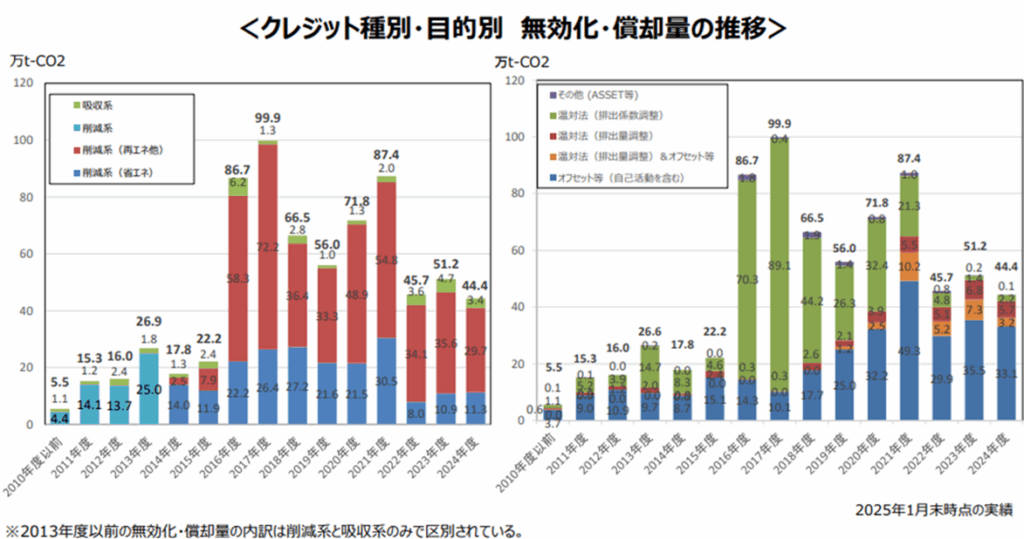

なお、JEPX以外の再エネ価値等の調達方法としてJ-クレジットなどがありますが、近年はCO2排出係数調整目的でのクレジット利用は少なくなっており、JEPXでの取引(FIT・非FIT)あるいは相対での取引(非FIT)に移ってきていることがうかがえます。

出典)J-クレジット制度について(データ集)2025年5月

ここまで、小売電気事業者のCO2排出係数改善に向けた再エネ価値等の調達について見てきましたが、その大元にあるのは、発電事業者による再エネ等の非化石電源の存在です。

ここ最近、物価高騰による採算悪化に起因する洋上風力発電事業からの事業者撤退や、土砂災害の増加に伴う太陽光発電設備への損害保険料の高騰など、再エネ電源確保をめぐって逆風ともいえるトピックが報道されています。

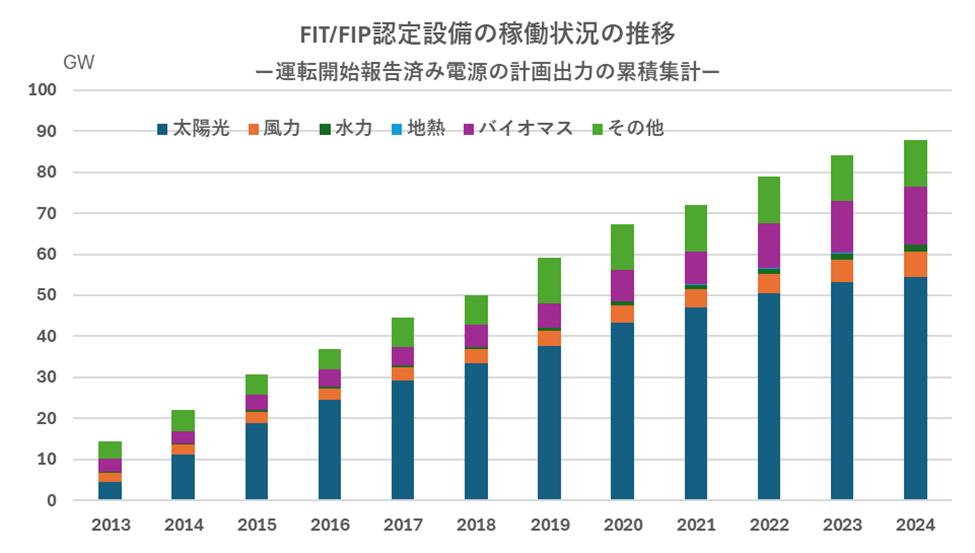

出典)資源エネルギー庁公表データをもとに作成

再エネ電源(FIT/FIP認定設備)の稼働は、ここ十年順調に増えてきています。近年の物価変動や気候変動など、様々な不確定要因はありますが、こうした再エネ等電源の稼働をより堅調に維持し、そこで得られる環境価値によって小売電気事業者のCO2排出係数を着実に改善していくことが重要です。そのためには、国による積極的な誘導政策はもとより、家庭部門を含む需要家側も電力消費の環境影響について理解を深め、より一層の意識向上に努めて、世論による後押しをしていくことも重要になるのではないかと思います。

3.家庭部門における省エネ等について

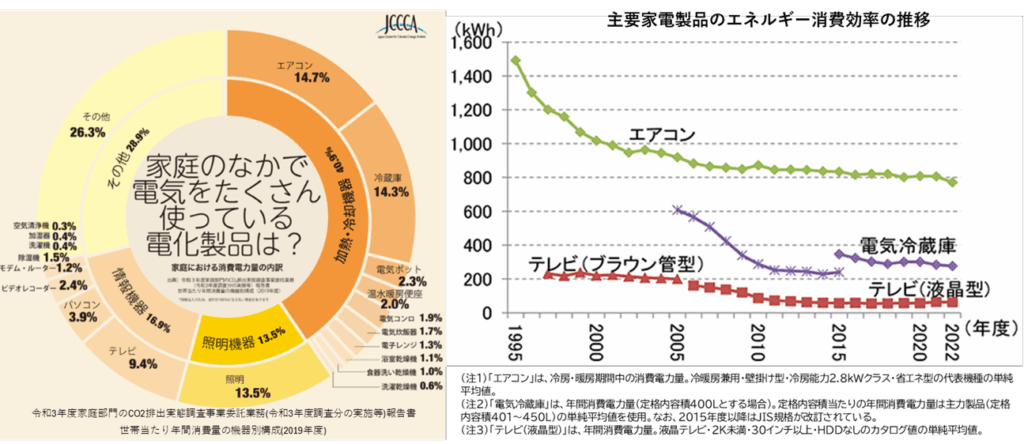

家庭部門において電力消費量の大きい家電製品について、エアコン、冷蔵庫、テレビのいずれも長い期間を経てエネルギー消費効率の低減が図られてきましたが、近年は横ばいの傾向にあり、省エネルギー技術が一定レベルで定着してきたことがうかがえます。

出典)全国地球温暖化防止活動推進センターHP 出典)エネルギー白書2024

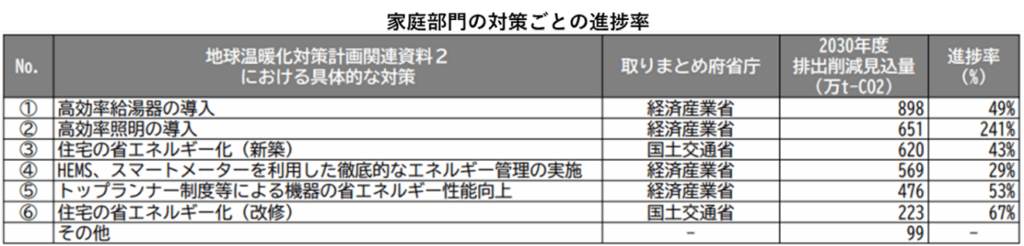

また照明器具についても、地球温暖化対策計画において掲げられた対策(高効率照明の導入)の進捗率が241%となっており、相当に浸透していることがわかります。

出典)経済産業省HP(中環審・産構審 資料)

このような状況から、今後の大きな着目点としては、機器別のエネルギー使用量としては世帯全体の4分の1を占めるとされる給湯関連(温暖化対策計画の具体的対策①)や、住宅全体のスマート化、省エネ化(同③④⑥)といった分野になりそうです。

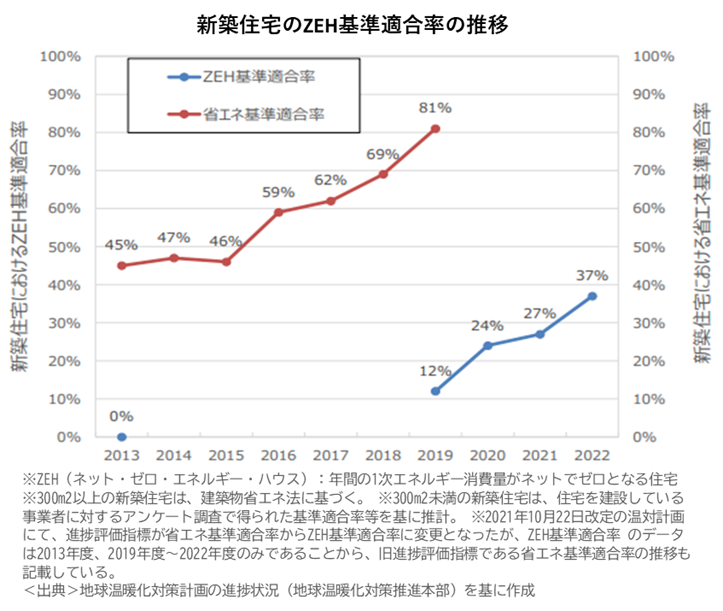

省エネ住宅については2015年以降、ネット・ゼロ住宅については2019年以降、それぞれ順調に広がってきており、国や地方公共団体が実施する補助制度を活用して、さらなる定着が期待されます。

出典)エネルギー白書2024

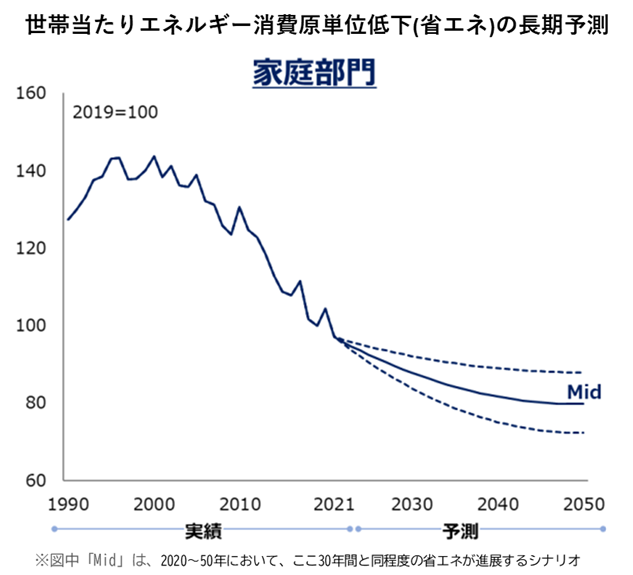

こうした家庭部門のエネルギー消費量の見通しについて、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の検討会では、2050年までの予測資料が出されており、2030年までは一定の低下が見込まれる一方、それ以降は技術革新の進展や消費者の購買力(高効率機器の買い替え)によって大きく変わってくると見ることができます。

今後の経済状況にもよりますが、技術革新の進展と国や地方公共団体からの積極的な補助活用とによって、家庭部門の省エネがさらに進むことが期待されます。

出典)電力広域的運営推進機関(OCCTO)HP

(将来の電力需給シナリオに関する検討会第3回電力中央研究所資料)

4.家庭部門における活動量等について

最後に、家庭部門における活動量等について、概観しておきます。

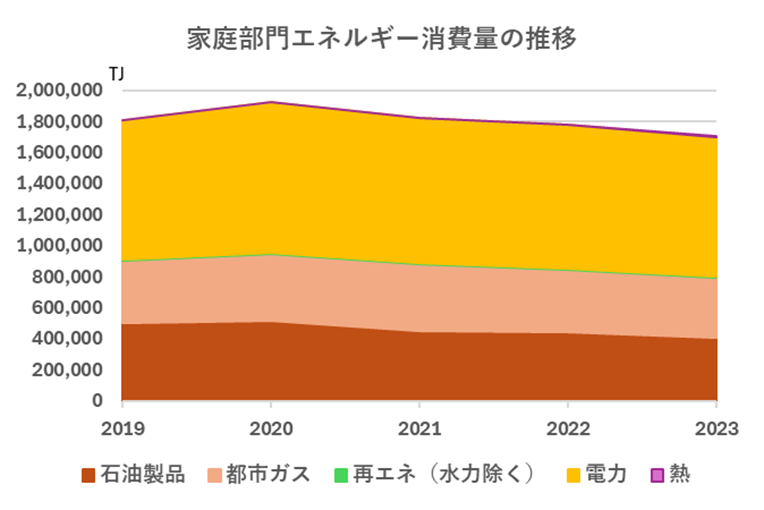

総合エネルギー統計によれば、コロナ禍で一時増加したエネルギー消費量も、その後減少に転じていますが、前項1.で見たように、2030年度のCO2削減目安には届かないペースとなっています。

出典)総合エネルギー統計より作成

家庭部門のエネルギー消費に係るCO2排出係数や消費効率については、前項2.3.で見てきましたが、そもそもエネルギー消費の基本単位となる人口・世帯数はどのように変化していくのでしょうか。

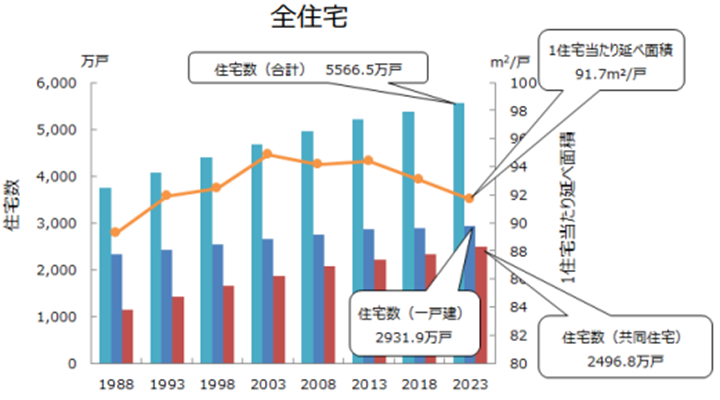

国立社会保障・人口問題研究所の直近の推計値を見ると、人口は今後も順次減少傾向が続くのに対して、一般世帯総数(単独・核家族・その他)は、2030年まで増加し、その後減少に転じるとされています。また環境省の資料では、国内の全住宅数も漸増傾向にあるとされています。

一住宅当たりの延べ床面積や世帯人員数は漸減していくものの、今後の住宅数及び世帯数の増加は全体のエネルギー消費量の低下を押しとどめる要因となり得ます。

出典)国立社会保障・人口問題研究所HP

日本の将来推計人口(令和5(2023)年推計)/日本の世帯数の将来推計(令和6(2024)年推計)

出典)環境省HP

さらに今後の気候変動によって、夏季の高温化は当面続くと見込まれており、夏季の冷房需要はますます大きくなることが予想されます。

環境省では、2023年から「デコ活 ~くらしの中のエコろがけ~ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しています。ここでは、10年後のエコで豊かな生活イメージを具体的に示し、各家庭の取り組み意欲の向上に向けた様々な施策を検討・展開されています。

家庭部門では特に、何か一点突破すればブレイクスルーが可能になるといった要素は少なく、様々な取り組みを総合的に積み上げてCO2排出量の削減を勝ち得ていくことが重要になるのではないかと思われます。そのためにも、環境省の国民運動を基点としつつ、様々なルートで家庭生活のスマート化を後押しする普及啓発や助成制度の拡充が期待されます。

参照(2025.8)

経済産業省https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_follow_up/003.html

https://www.fit-portal.go.jp/publicinfo

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2024/html

環境省

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/emissions

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu

JEPX

https://www.jepx.jp/nonfossil/market-data

J-クレジット

https://japancredit.go.jp/data/#data01

OCCTO

https://www.occto.or.jp/iinkai/shorai_jukyu/2023/2023_shorai_jukyu_3_haifu.html

全国地球温暖化防止活動推進センター

https://www.jccca.org/download/12981

国立社会保障・人口問題研究所

https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp