2025年9月26日、経済産業省から「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」の定義が公表されました。住宅における省エネルギー性能牽引の担い手であるZEH・ZEH-Mについて、今後、より高い省エネルギー性能を掲げることが期待されること、また、再生可能エネルギーの自家消費の拡大の促進を行う必要があることを踏まえ、新たに「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」が定義されたものです。

新たな「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」の基準は、2027年4月以降に適用することとされており、国の支援制度に加えて、住宅事業者の事業展開にも大きな期待がかかるところです。

本稿では、特に「GX ZEH」(戸建住宅)を例にとって、GX ZEH時代の住宅脱炭素化を考えてみたいと思います。

1.GX ZEH基準の概要

ZEH関連の判断基準は、経済産業省による定義や支援制度の要件設定などで規定されています。

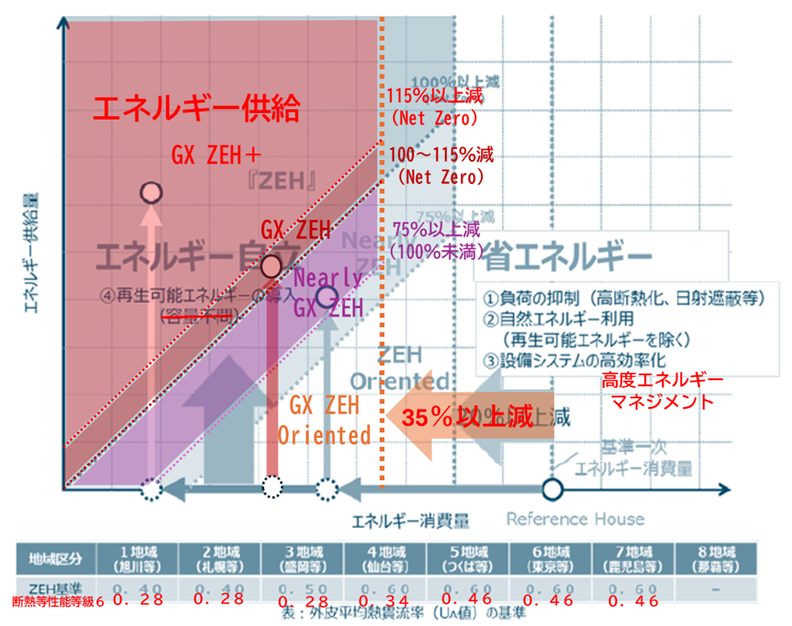

出典)経済産業省HP ZEHの定義(改定版)<戸建住宅>平成31年2月及び

GX ZEH・GX ZEH-M定義<戸建住宅・集合住宅>令和7年9月をもとに作成

現行のZEHシリーズと、新たなGX ZEHシリーズとを比較してみると、住宅の外皮性能基準、省エネ、ネットゼロ基準のいずれもレベル感が上がっていることがわかります。

特に特徴的なのは、GX ZEHとは異なるGX ZEH+のネットゼロ基準(再エネ込みで一次エネルギー消費量115%以上削減)が示されたことで、GX ZEHシリーズが目指すさらなる高みが数値的に明確にされたものと捉えることができます。また、設備要件において高度エネルギーマネジメントが必須とされ、蓄電池の活用を含めてエネルギー自家消費の増加についても推進していく姿勢がうかがえます。ZEH支援事業のZEH+基準では選択要件となっていた要素のうち、高度エネルギーマネジメントは必須化、EV充電/充放電設備は推奨事項と位置付けられたことで、GX ZEHの全体像がよりわかりやすく規定されたのではないかと思います。

2.GX ZEH時代の住宅エネルギー収支

次のレベル感のGX ZEH時代に、住宅のエネルギー収支はどのように変化していくのでしょうか。

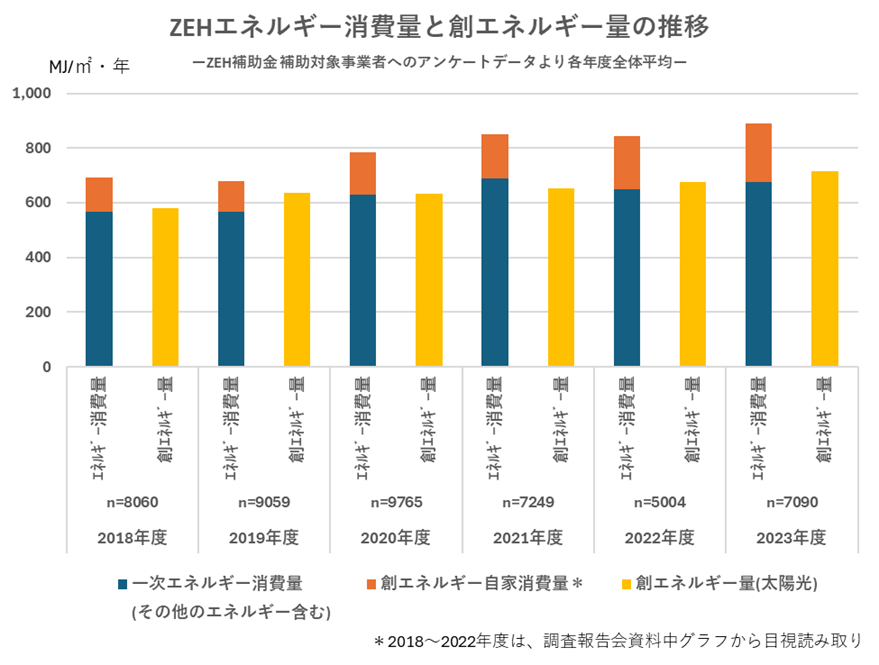

現行のZEH住宅に関して年間全体のエネルギー収支を見てみると、ここ数年で一次エネルギー消費量も漸増傾向であるのに対して、創エネルギー量(太陽光。以下同じ)も増加しており、トータルでは一次エネルギー消費量を創エネルギー量が若干上回る傾向が続いています。具体的には、年間一次エネルギー消費量に対する年間創エネルギー量の割合は、2023年度で106%となり、2018年度比+4%となっています。導入された太陽光発電の容量の増加(特にZEH+において2018年度平均6.5kW→2023年度平均7.15kW)の寄与が大きいものと考えられます。また、太陽光発電の容量増加に加えて蓄電池システムの導入も拡大(2019年度平均導入率20%→2023年度平均導入率57%)しており、創エネルギー自家消費量の伸びにつながっているものと考えられます。

出典)一般社団法人 環境共創イニシアチブHP ZEH実証事業調査発表会資料及び公表データをもとに作成

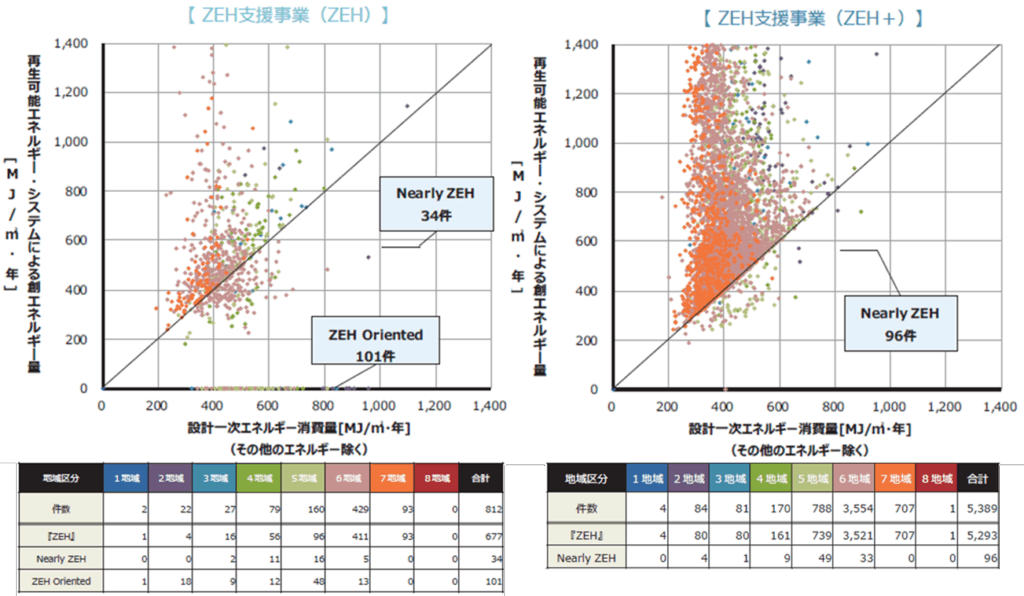

個々の案件の分布を見ると、ZEH支援事業におけるは『ZEH』割合は8~9割強を占めており、新たなGX ZEH+の基準である115%以上を満たす案件も相応の件数に上るのではないかと推察されます。

出典)一般社団法人 環境共創イニシアチブHP ZEH実証事業調査発表会2024資料

2027年度から始まるGX ZEH基準の時代には、全体の底上げはもとより、一次エネルギー消費量に対する創エネルギー量の割合も高まっていくことが期待されます。これにより、年間を通じた外部エネルギー供給量(売電量)が底上げされ、トータルとして売電量も高まっていくものと思われます。住宅の省エネルギー化からエネルギー自立化を経て、外部の様々なエネルギー需要に応えるという住宅のエネルギー供給機能としての位置づけも高まっていくことが期待されます。

出典)経済産業省HP ZEHの定義(改定版)<戸建住宅>平成31年2月の参考資料をもとに加筆して作成

3.GX ZEH時代に向けた普及見通し

今後のZEHの普及見通しをどのように考えていけばよいでしょうか。

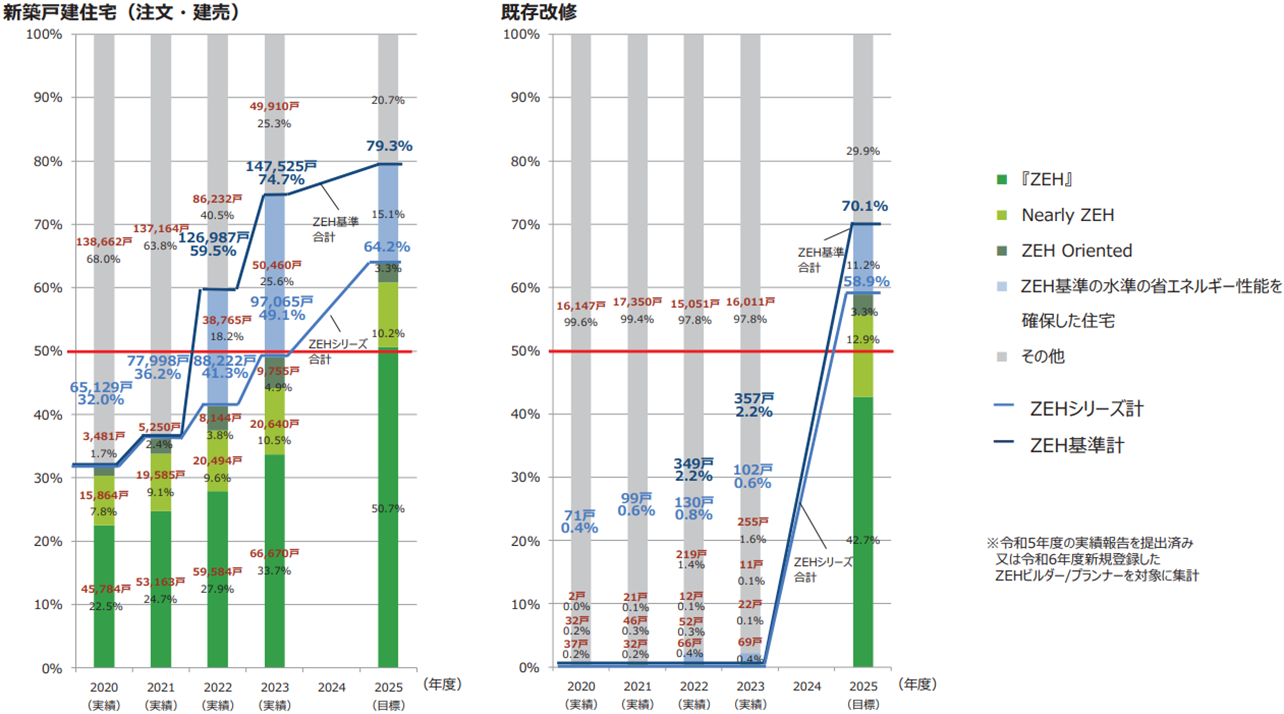

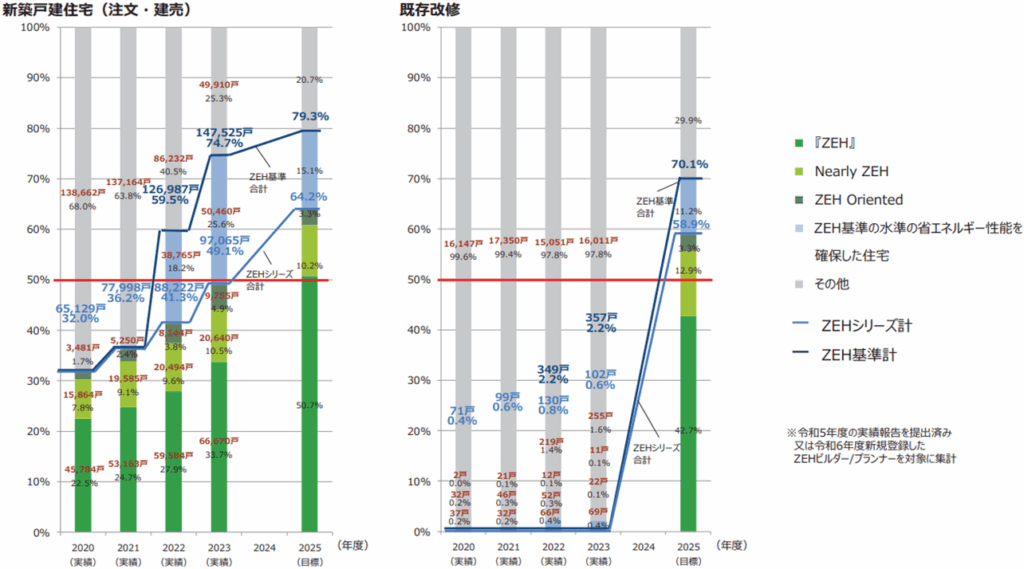

ZEH支援事業の実績を見ると、新築戸建て住宅では全体の8割弱がZEH基準を満たすところまできており、ZEHシリーズだけで見ても年々順調に伸びています。

ZEHビルダー/プランナーのZEH普及実績と2025年度ZEH普及目標(全体)

出典)一般社団法人 環境共創イニシアチブHP ZEH実証事業調査発表会2024資料

一方、既存住宅の改修では、対象母数が少ないということもありますが、ZEH基準住宅は数%に留まっており、ここ数年の伸びも低調に推移しています。

住宅新改築の動向については、新築戸数は近年まで減少傾向が続いており、今後も減少傾向が続くとの見方があります。また一方の既存改修(設備等の修繕維持含む)については、近年は金額ベースで増加傾向にあり、今後もわずかながら増加していくものと見られています。注)

ZEH推進に向けては、住宅新築の機会をとらえて着実に実績を積み上げていくとともに、既存改修におけるZEH化対策についても強化していくことが求められているのではないかと考えられます。

注)野村総研2025/06/12ニュースリリース及び住宅リフォーム・紛争処理支援センター統計資料より

参照(2025.10)

経済産業省/資源エネルギー庁https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250926002/20250926002.html

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

https://sii.or.jp/opendata/#prj6

国土交通省

https://www.mlit.go.jp/shoene-label/insulation.html

株式会社野村総合研究所

https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20250612_1.html?utm_source=chatgpt.com

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターhttps://www.chord.or.jp/documents/tokei/index.html