2022年から本格スタートした環境省による脱炭素地域づくりの要となる「脱炭素先行地域(以下、先行地域)」。2025年9月時点で87件の取り組みが進められており、2025年10月には第7回目の募集が行われます。当初「地域脱炭素ロードマップ」(2021年)で掲げられた“2030年度までに少なくとも100カ所の脱炭素先行地域をつくる”に向けて、着々と取り組みの裾野が広がっているといえます。

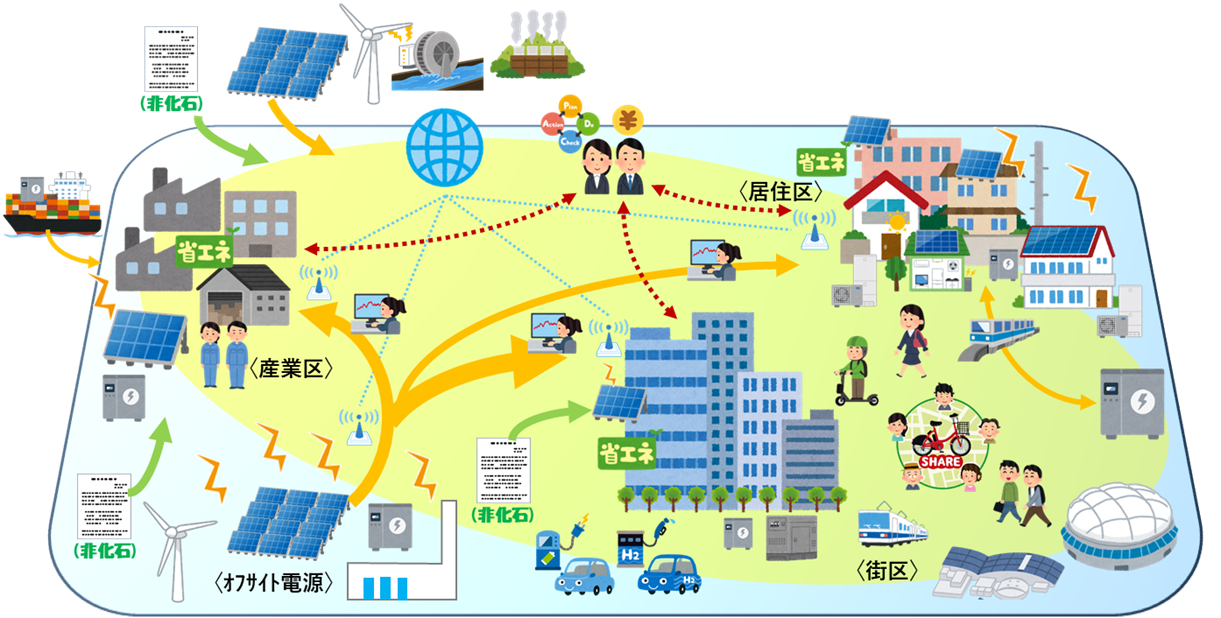

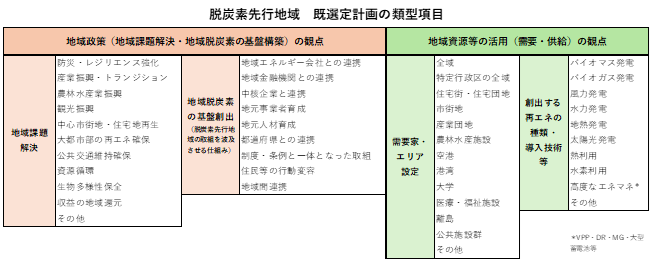

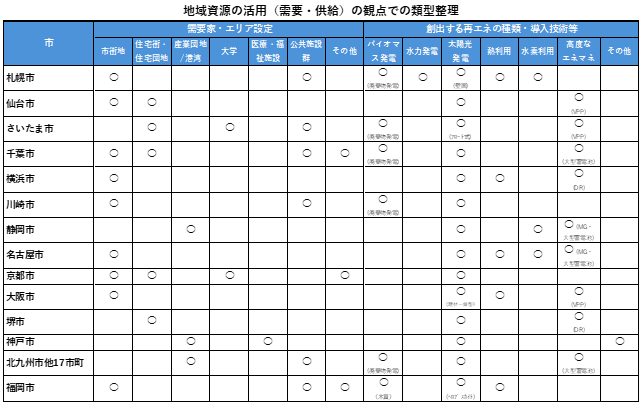

先行地域には、「特定のエリアの民生電力部門の取組を中心に、地域資源を最大限活用しつつ脱炭素と地域課題の解決を同時に実現する姿に加え、脱炭素先行地域以外への横展開の方策を示すこと」注1)が求められています。つまり、地域内電力需給の脱炭素化を中心に、地域資源のさらなる活用や地域が有する課題解決にも資するとともに、その内容を他地域へも展開することを想定するような取り組みが求められているといえます。そうした求めに対応して計画された取り組みはどのような内容なのか。87件を一度に一望することは難しいですが、環境省では既選定計画の内容をもとにいくつかの類型に整理しており、そこから各取り組み内容のキーワードを把握することができます。

注1)環境省「脱炭素先行地域における先進性・モデル性の類型の考え方について」平成7年1月時点より

出典)環境省「脱炭素先行地域における先進性・モデル性の類型の考え方について」平成7年1月時点より作成

これらの類型項目の組み合わせによって、あるいは強調の度合いによって、87件の地域の取り組みの特性が表されていると見ることもできます。したがって、先行地域以外の自治体にとっては、同種同規模の地域がどのような観点で取り組みを進めているか、さらには、自分の地域の特性と似通った取り組みを行っている地域はどこか、といった観点で見ていくことが可能となります。

一方、将来的に先行地域の取り組みを足掛かりに“脱炭素ドミノ”で全国に伝搬していくことを想定した場合、ある程度、どのような都市にはどのような取り組みが適しているか、といった大枠の視点で見ていくことも重要になると思われます。本稿では、まずは大都市(政令市)を例にとって、その計画内容から大都市版の脱炭素社会の姿を探ってみたいと思います。

1.大都市による先行地域の取り組みの概要

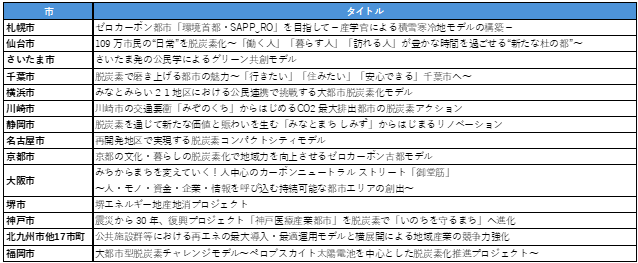

2025年9月時点で、大都市(政令市)に該当する先行地域は14件となっています。タイトルを見ると、いずれも各都市の地域脱炭素化イメージが表現されていますが、特に横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、大阪市、神戸市などは、対象エリアの名称・特性を前面に出しており、その地域のモデル性を強調する姿勢が見て取れます。また札幌市やさいたま市、横浜市のように、民間・学術等との連携を強調しているところもあれば、福岡市のように導入技術を前面に打ち出している都市もあります。

出典)環境省HP 各先行地域の計画提案書より作成

“地域内電力需給の脱炭素化”を中心に考えるならば、どのような需要家に対して、どのような電源からどのように電力を供給し、安定的な需給関係を構築するかが重要です。各都市の計画提案書を見ると、主要な創出電源を太陽光としつつ、不足分をオフサイトの大規模太陽光やバイオマス発電等で補うという傾向が見て取れます。また需要家に関しては、市が直接管理可能な公共施設群やスポット的な大学施設などを除くと、市街地をターゲットとするところが6割を占め(9都市。うち3都市は住宅街・住宅団地も含む)、住宅街・住宅団地が5都市(うち3都市は市街地も含む)、産業団地・港湾等が3都市となっています。

出典)環境省HP「先進性・モデル性についての類型一覧」より一部加筆して作成

大都市における脱炭素化の取り組みを概観するには、対象エリアの特性別に整理した方が一般化のイメージもしやすいと思います。以下、各都市の計画提案書をもとに、対象エリアの区分(需要家の種類)別に取り組み内容を見ていきたいと思います。

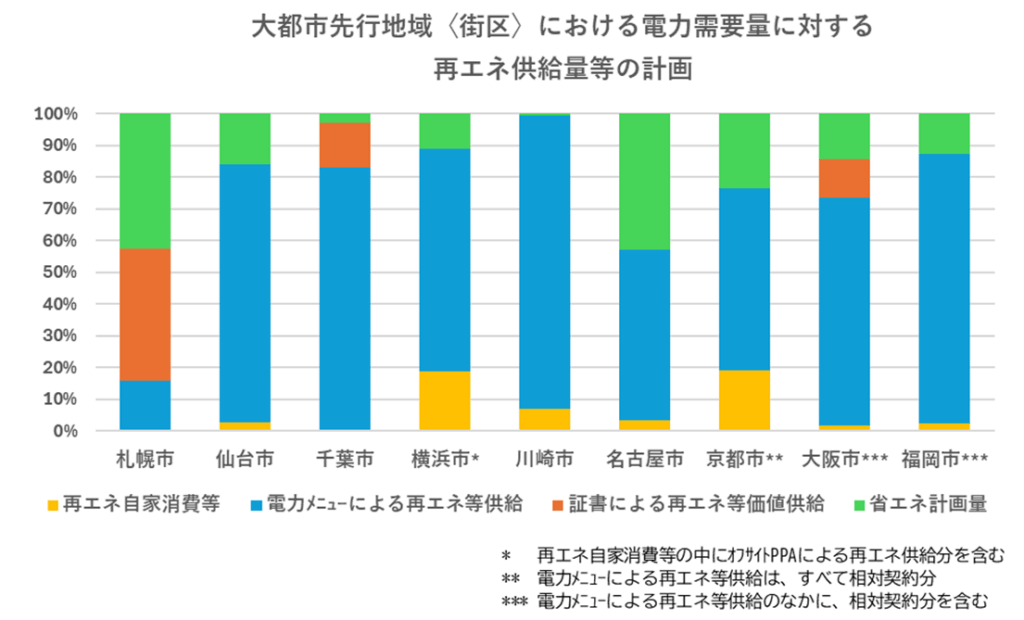

2.大都市における街区の脱炭素化

大都市における市街地(以下、街区)は、相対的に建物の立地密度が高く人々の往来も多く、エネルギー需要も大きいことから、エネルギー需要に対して十分な供給を域内で確保しにくい特性があるといえます。各都市の街区における電力需要量に対する再エネ供給量等の計画を見ると、区域内再エネの自家消費等はその多くが1割以下であり、多くの都市で電力メニューによる再エネ等の供給が最も大きな割合を占めています。

一方、省エネ計画量を見ると、札幌市と名古屋市が需要電力量の4割強の削減を見込んでいます。札幌市は、街区内の新規建替16施設でZEB Oriented 以上の建物性能とすることでエネルギー消費量の30%以上削減を、既存建物14施設の改修によりエネルギー消費量の15%以上削減を見込んでいます。名古屋市は、都市開発区域である特性を生かし、水素CGSやCNガスCGSを整備し、街区内の熱電供給に資するとともに、街区内に整備される大型集合住宅の各戸にエネファームを設置することとしており、その削減効果も大きいのが特徴といえます。

注)札幌市:都心民間施設群、仙台市:定禅寺通り、千葉市:幕張新都心、横浜市:みなとみらい21、川崎市:みぞのくち民間施設群、名古屋市:みなとアクルス、京都市:伏見商店街、大阪市:御堂筋、福岡市:天神明治通り+地行浜・唐人町

出典)環境省HP 各都市の計画提案書をもとに作成

なお、電源の導入技術として注目されるのは大阪市、福岡市です。大阪市は街区内の建替施設で建材一体型の太陽光発電(ガラス一体型)を設置し、景観にも配慮した電源創出を図る計画としています。また福岡市はイベント施設(ドーム球場)の屋根に3000kWを設置するなど、ペロブスカイト太陽電池を対象街区の各所に設置する計画としています。いずれも再エネ設置スペースの問題を有する大都市〈街区〉ならではの課題への光明となるかが期待されます。

また、千葉市の〈街区〉は、複数のイベント施設が集結するエリアである特性を生かし、ナッジの視点を踏まえつつ人々への脱炭素行動変容を促すための各種施策を展開するエリアと位置付けられています。大都市〈街区〉が持つ重要な機能の一つと言えるのではないかと思います。

電力以外のエネルギー関連では、札幌市、横浜市、名古屋市及び大阪市において街区内熱供給の脱炭素化も計画されています。札幌市では未利用熱供給拠点の整備やCNガスの利用、横浜市では新設プラントにおけるグリーン冷媒の採用や全体の運用効率化などを計画しており、前者では5万t-CO2/年の削減、後者では20%以上の省エネ性能を達成すると見込んでいます。

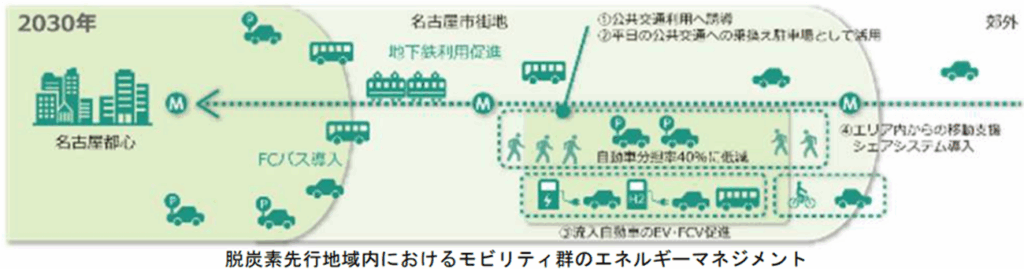

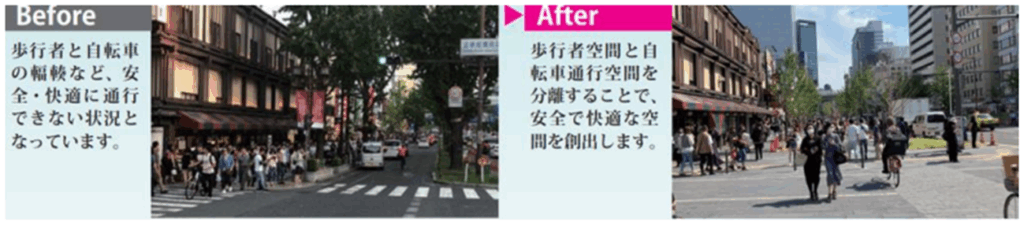

そのほか〈街区〉ならではの取り組みとして注目されるのは、人の往来の多さを生かしたモビリティ関連の脱炭素化があります。各都市では、施設関係の脱炭素化と並行して、EV充電設備等の設置、EVやFCV・水素バスの拡大、シェアリングシステムの導入、パーソナルモビリティ等の導入・実証などが計画されています。なかでも名古屋市や大阪市、堺市では、街区内への自動車流入規制や公共交通機関への誘導、ひと中心のストリート形成に向けた側道の歩行者空間化、周遊性の向上やウォーカブルな都市空間の形成などに並行して取り組むこととされており、大都市〈街区〉ならではの街づくりの一環として注目されます。

出典)環境省HP 名古屋市計画提案書

出典)環境省HP 大阪市計画提案書

出典)環境省HP 堺市計画提案書

3.大都市における居住区の脱炭素化

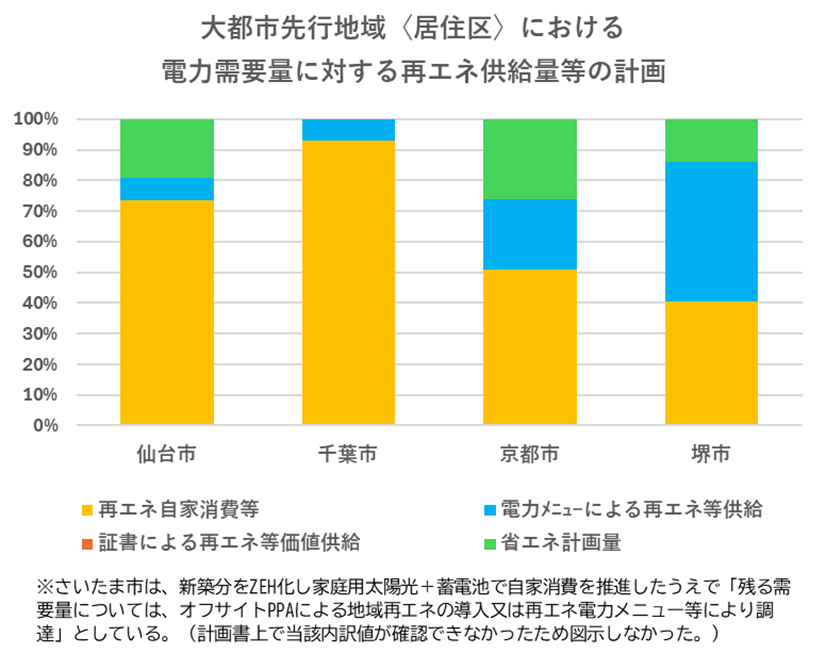

大都市の住宅街・住宅団地(以下、居住区)として類型されたのは、仙台市、さいたま市、千葉市、京都市及び堺市の5都市となっています。各都市の居住区電力需要量に対する再エネ供給量等の計画を見ると、千葉市の再エネ自家消費等の割合が最も大きく見積もられています。千葉市では、住宅のZEH化と併せて、大容量蓄電池を自営線(モノレール軌道桁を活用)でつなぐ“次世代再エネシェアリング”を計画しており、居住区の電力需給システムにおける大きな特徴といえます。

省エネに関しては、いずれの都市もZEH住宅を柱としており、特に京都市及び堺市では戸建住宅でZEH+対応を計画上に明記しており、今後の新たな基準への対応促進が期待されます。

注)仙台市:泉パークタウンエリア紫山地区(戸建400戸/太陽光2240kW想定)

千葉市:若葉区動物公園地区(戸建289戸/太陽光1445kW、集合住宅172戸/同855kW想定)

京都市:既存住宅群+市有地活用型脱炭素街区(内400戸において戸建太陽光640kW、集合住宅420kW想定)堺 市:泉北ニュータウン内活用地(戸建180戸/太陽光1260kW、集合住宅300戸 想定)

出典)環境省HP 各都市の計画提案書をもとに作成

大都市における居住区の形態としては、戸建住宅から大規模な集合住宅まで様々なケースがありますが、いずれにしても既存住宅か、新築住宅かで、脱炭素の進め方も大きく変わってきます。さいたま市では、整備が進められてきたスマートホーム・コミュニティ事業の横展開として戸建住宅を、千葉市では“ZEHタウン設置エリア”に戸建・集合住宅を、京都市では市有の学校等跡地に戸建/集合住宅を、堺市では既存の府営住宅地内の活用地(建替余剰地)に戸建・集合住宅をそれぞれ新築ベースで計画しています。一方、仙台市では既存戸建住宅に対して導入意向調査と住民負担の少ない導入スキームの提案などによって屋根置き太陽光の設置を図るとしています。京都市では既存住宅群(100戸程度)にアプローチするにあたって、地元工務店やハウスメーカー団体と業務連携して、既存住宅のリフォーム需要の掘り起こしと合わせたZEHレベル化改修を促進するスキームを構築するとしています。

4.大都市における産業区の脱炭素化

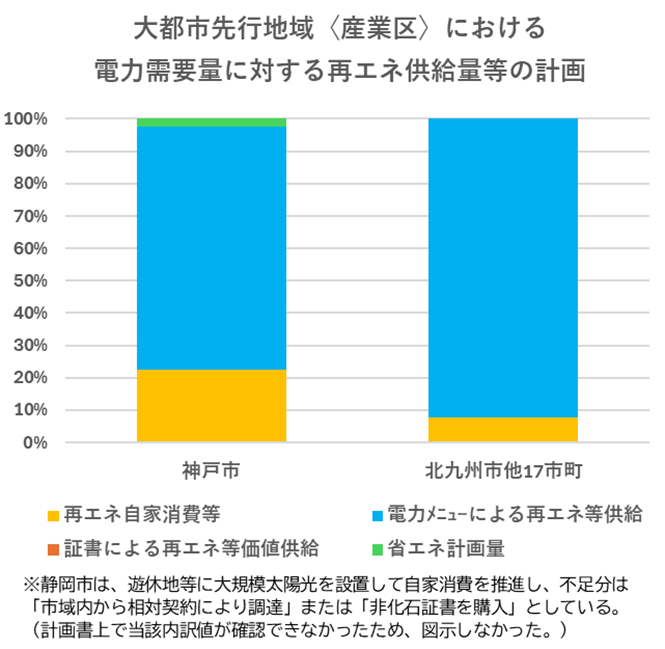

大都市における産業団地・港湾(以下、産業区)として類型されたのは、静岡市、神戸市及び北九州市他17市町で、いずれも各都市の湾岸エリアを対象としています。電力需要量に対する再エネ供給量等の計画を見ると、再エネ自家消費等の割合は1~2割とされており、産業区においても場所によっては電力需要量に対する発電施設設置スペースが限られている状況がうかがえます。

注)神 戸:医療産業都市エリア+港湾エリア(太陽光3568kW想定)

北九州:エコタウン企業群(太陽光1559kW想定)

出典)環境省HP 各都市の計画提案書をもとに作成

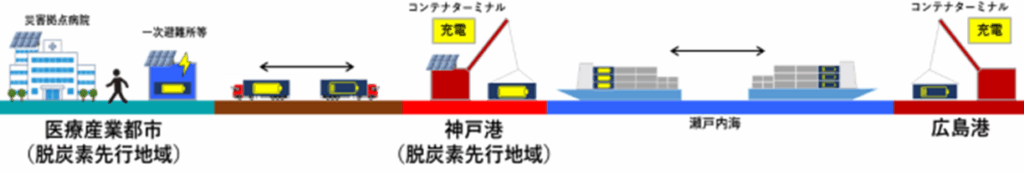

神戸市において特徴的なのは、災害時の医療産業都市エリア機能を支えるため、神戸港と広島港を結ぶコンテナ内航船にトラックで運搬可能なコンテナ蓄電池を積載し、平常時は海運の脱炭素化に寄与しつつ、災害時は港湾エリアから医療産業都市エリアへと電力供給する仕組みを計画していることです。阪神淡路大震災の教訓を踏まえた都市機能強靭化の一つとして、特に港湾都市でのモデル的方策になるか期待されます。

出典)環境省HP 神戸市計画提案書

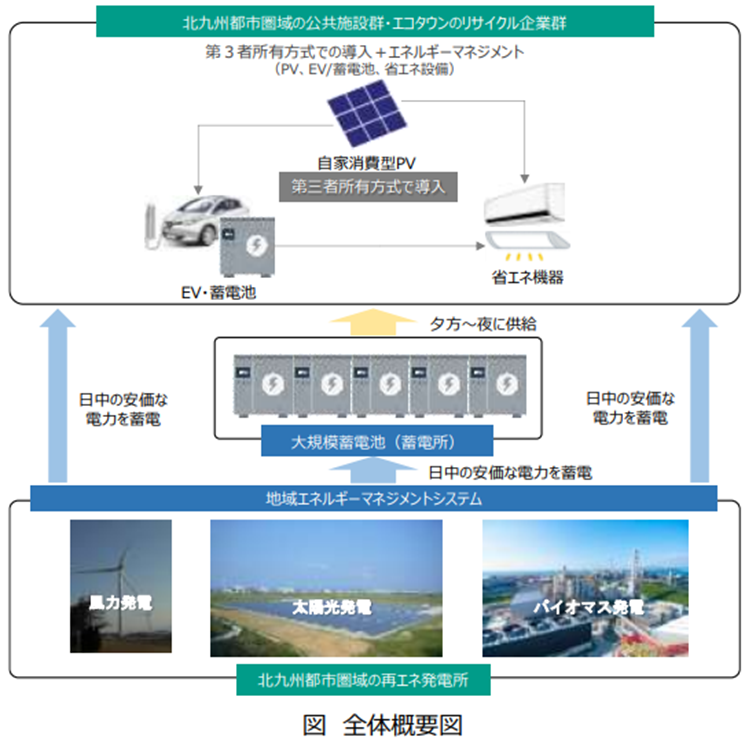

北九州市においては、料金体系に独自の“総括原価型PPA注)”を採用した“低コスト型第3者所有モデル”を採用し、各施設へのPV・EV及び蓄電池を迅速に導入するとしている点が特徴的です。さらに、エリア内に大規模蓄電池を整備し、洋上風力や廃棄物発電などの大規模発電電力と公共施設群を含む需要家との一体的なエネルギーマネジメントも構想されていることも大都市型のCEMSとして注目されます。

注)再エネメニュー(小売電力価格)とPPA価格の総額が電力の市場価格以下となる料金体系を設定。

PPA事業者は、複数施設のPPA単価の加重平均を一律のPPA単価として設定することで事業性を確保。

出典)環境省HP 北九州市計画提案書

5.大都市における脱炭素社会の形成

以上、大都市の脱炭素先行地域の計画提案内容について、主に電力需給の観点から取り組みを見てきました。一方、こうした取り組みを実際に維持運用していくためには、ハード面の整備だけでなく、ソフト面(人・資金)の体制構築も大変重要です。本稿の最後に、ソフト面(人・資金)での各都市の取り組みを概観しておきたいと思います。

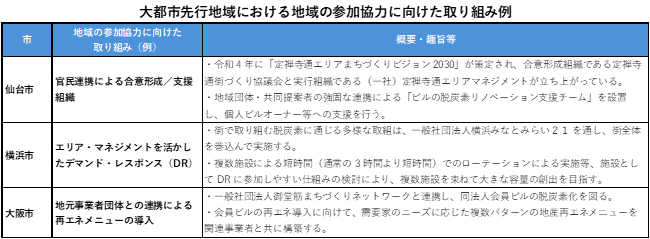

まず、地域の参加協力に向けた取り組みについて。

再エネ電力の需給関係構築と維持には、需要家の参加協力が不可欠です。各都市とも、提案各者が様々に合意形成を図っていますが、仙台市では専門チームによる個人ビルオーナー等への丁寧な支援スキーム、横浜市では需要家の参加しやすいDRの検討、大阪市では需要家の再エネ電力切り替えのしやすさへの工夫などが見られます。

出典)環境省HP 各都市計画提案書

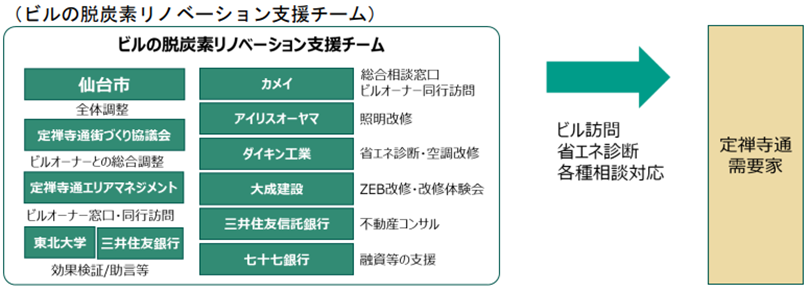

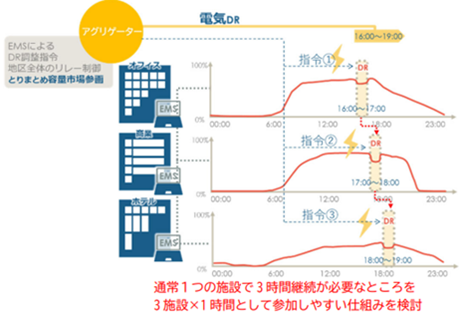

仙台市の共同提案者には、対象街区の地元協議会やエリアマネジメント法人のほか、機器メーカーやゼネコンなどが加わっています。そうした共同提案者で新たに編成する「ビルの脱炭素リノベーション支援チーム」による総合相談体制を整備することで、ビルオーナー等とのスムーズな意思疎通を図るとともに、本市独自の支援策も効果的に講じながら ZEB 改修や省エネ改修と併せたリノベーション等の創出を促進することが可能としています。また横浜市では、街区一帯を取りまとめるエリアマネジメント法人が共同提案者となり、再エネ創出が難しい街区での対策としてデマンド・レスポンス(DR)の実施に取り組むとしています。特に、個々の需要家では対応しづらい点に対応できるよう、複数施設による短時間(通常の3時間より短時間)でのローテーションによる実施等、施設としてDRに参加しやすい仕組みの検討を行うとしています。

出典)環境省HP 仙台市計画提案書

出典)環境省HP 横浜市計画提案書

大阪市では、街区需要家による再エネメニューへの切り替えを促進するため、複数パターンのメニューを構築するとしています。まず市内に再エネ電源を持つ電力会社や市内の剪定枝に由来するバイオマス電力会社のメニューを3つ用意。加えて、再エネ電力の購入先の目途が立たない需要家には2つの方法で支援事業者と連携し再エネメニューを用意。さらに、会員ビルが現在の電気契約を変更する必要がない証書のみメニューも用意するといったかたちです。丁寧なメニュー構成の中で、需要家は自分に合った選択がしやすくなることが期待されます。

次に、資金面での手当て/ファイナンスについて。

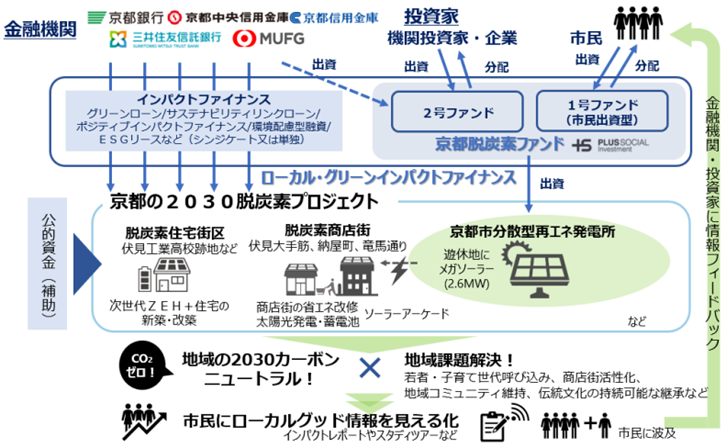

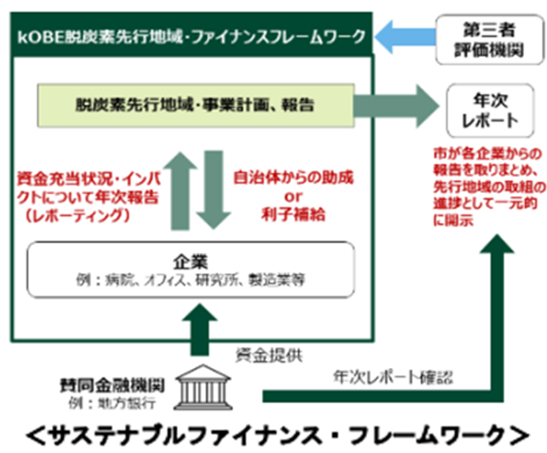

各都市とも、地元金融機関との連携などを進めていますが、静岡市では既存の金融連絡協議会との情報共有、京都市では多様な主体が参加する独自の脱炭素ファンドの組成、神戸市ではグリーンローン等の枠組みを需要家に提供する、といった取り組みが見られます。

出典)環境省HP 各都市計画提案書

特に京都市では、地元金融機関や大手メガバンクなどの参画により、自前のファンド(京都脱炭素ファンド)を組成し、民ベースで資金を回すローカル・グリーンインパクトファイナンスを構築することで、長期的かつ大規模な脱炭素事業の実行力として、企業への融資や市民向けの住宅ローンの提供等、資金供給が円滑に行われる体制を整備するとしています。また神戸市では、設備投資をする需要家に対して、第三者評価機関に評価を得た信頼性の高いグリーンローン等の活用につなげるとともに、フレームワークに地域金融機関の参画を促すことで、脱炭素投資に対する融資機会の創出や、取引先企業に対する脱炭素投資の働き掛けなど機運醸成が進むことも見込んでいます。

出典)環境省HP 京都市計画提案書

出典)環境省HP 神戸市計画提案書

こうしたソフト面(人・資金)の取り組みを見ると、脱炭素事業に対して役割を有する複数主体が集結して、需要家を含めた各関係者に対して参加協力しやすいメニューを提示できるかどうかがポイントになるのではないかと思われます。

大都市における脱炭素社会への取り組みはまだ道半ばであり、今後、当初の計画内容を随時更新しながら進んでいくものと思われます。そうした取り組みによって、大都市社会における脱炭素社会の具体的な姿が徐々に明らかになってくるのではないかと思います。大都市ならではの魅力をもった脱炭素社会の形成に向けて、今後の進展に注目したいと思います。

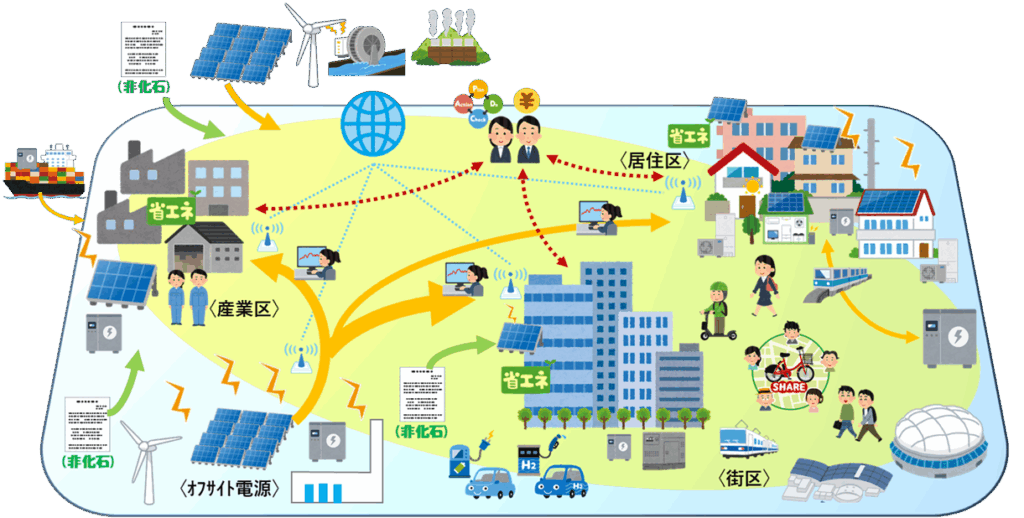

先行地域の取組計画を通した大都市における脱炭素社会のイメージ(例)

参照(2025.9)

環境省

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#senshinseimodelsei

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#regions