環境省の「地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」の支援地域として選定された今治市の取り組みが注目されています。

2024年度事業では、今治市における地域脱炭素経営推進のための体制構築が行われ、その実績を基に、2025年度事業では、新たに設けられた「過年度採択地域(モデル地域)による展開先地域(フォロー地域)への横展開」枠において、全国唯一の採択を受けました。

本稿では、古くから造船・海運産業やタオル産業で有名な同市の脱炭素関連政策について、「今治モデル」の視点を中心に見ていきたいと思います。

<ポイント>

✔ 中小企業の脱炭素経営を推進する「今治モデル」は支援機関と“バリグリ”の両輪で推進。

✔ 2024年度は「今治モデル」を周辺地域にも広げ、脱炭素経営の普及拡大を目指す。

✔ 地元企業の脱炭素経営推進をベースに、脱炭素先行地域として、しまなみ海道・今治タオル産業群における脱炭素化と経済活性化に取り組む。

✔ 強靭な地域づくりを進めるもうひとつの「今治モデル」も廃棄物分野で運用中。

1.支援機関と現場人材による脱炭素経営支援の推進

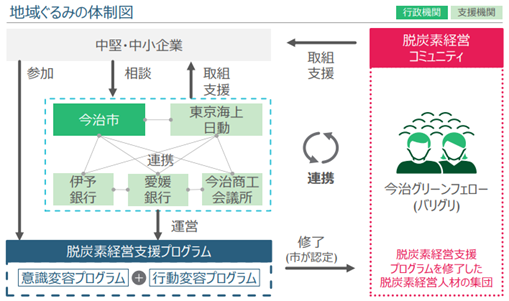

「令和6(2024)年度 地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」において採択された10地域では、自治体・金融機関・商工会・企業等によって構成される“支援機関”が脱炭素経営支援の中核となり、各地域の実情に応じた地元中小企業の取組支援体制について検討が進められました。

多くの地域では、“支援機関”が中小企業等にアプローチし、経営課題等とリンクした脱炭素対策の検討、課題抽出、事例創出、関係づくりを行うといった取り組みが進められましたが、今治市では、支援体制の中に現場のキーパーソンを位置づけることとし、その人材育成に力点が置かれたことが特徴といえます。

独自の意識・行動変容プログラムで育成された脱炭素経営人材(通称「バリグリ」)が、現場のキーパーソンとして“脱炭素経営コミュニティ”を形成し、“支援機関”と連携しながら中小企業等の取組を支援を支援する体制となっているのです。

支援の柱となるのは今治市を中心とする“支援機関”ですが、地元産業の現場に脱炭素経営人材(バリグリ)が育成されることで、脱炭素に関わる様々なノウハウの蓄積や、現場目線でのきめ細かな相談対応等が可能となり、域内の脱炭素経営定着に資することが期待されるのではないかと思います。

2.脱炭素経営推進「今治モデル」の周辺地域への横展開

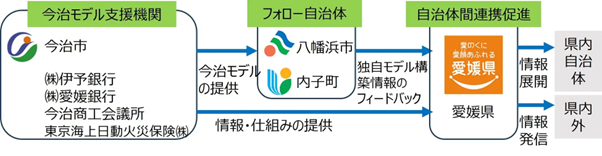

さらに今治市は、2024年度事業において確立した脱炭素経営支援モデル=「今治モデル」をもとに、近隣市町への脱炭素経営支援に向けた取組の横展開を目指すこととし、2025年度事業にも継続して採択されました。

計画では、愛媛県八幡浜市・内子町に「今治モデル」の提供を行い、当該地域の脱炭素経営支援体制づくりを支援するとともに、さらに他の自治体への展開も視野に、自治体間連携を担う愛媛県にも情報提供等をしていくことが構想されています。

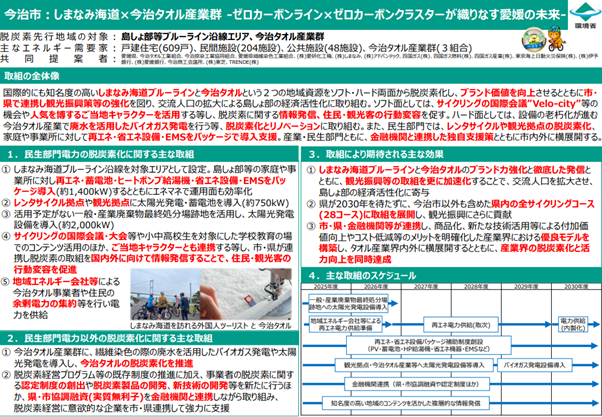

3.しまなみ海道・今治タオル産業群における地域脱炭素・経済活性化

こうした今治市の取り組みは、地域脱炭素化の取り組みにもつながります。

環境省「脱炭素先行地域」第6回募集において、しまなみ海道沿線エリア+今治タオル産業群を対象とした今治市の提案が選定されました(2025年5月)。

同計画概要によると、共同提案者の一部として「今治モデル」“支援機関”の構成企業等も参画されており、また域内企業の脱炭素経営の支援として「脱炭素経営プログラム等の既存制度の推進に加え」といった記載も見られます。

今治市の「脱炭素先行地域」では、2024年度事業で進められた「今治モデル」の実績を活かしつつ、新たな認定制度の創出や金融機関との連携による協調融資などと併せて、しまなみ海道沿線エリア+今治タオル産業群内の脱炭素化/脱炭素経営を進めていくことが構想されているものと見られます。

4.住民との協働による強靭な地域づくりを進める、もうひとつの「今治モデル」

脱炭素経営とは異なる分野に、もうひとつの「今治モデル」があります。

2018年から稼働開始した今治市唯一のごみ処理施設「バリクリーン」は、平常時と非常時の稼働形態をフェーズフリーで運用する施設として知られています。

平常時には通常のごみ処理施設としての運用と併せて環境イベントや運動施設、避難所訓練等に活用される一方、非常時には災害廃棄物等の受入処理と併せて地域住民の避難所としての運用も想定されているのです。

特に注目されるのは、平常時のイベント・訓練等と非常時の避難所運営が、同じ地元NPOのサポート及び市民参加で行われている点です。平常時・非常時を通して地元の方々が施設と関わり合うことで、同施設の機能・役割がより円滑に発揮され、地域住民の安心・安全に寄与する姿がうかがえます。

今治市では、こうした地域防災拠点機能と地域交流機能を併せ持つ同施設のコンセプトについても、「今治モデル」としています。

脱炭素経営推進のための「今治モデル」とは一見異なりますが、推進母体(自治体・関連企業)と、現場のキーパーソン(企業社員・NPO・市民等)が両輪として機能する点では、双方共通しているのではないかと思います。

脱炭素経営推進のための「今治モデル」、地域住民の安全安心を目指す「今治モデル」、いずれも、地域の方々との連携を重視する今治市の姿勢が現れた取り組みではないかと思います。特に特徴的なのは、「バリグリ(今治グリーンフェロー)認定」や「ごみ処理施設のフェーズフリー運用」といったしっかりとした制度設計の上での連携体制が組まれていることで、地域の方々も自分たちの役割をより明確に認識でき、参加意識がより深まるものと思われます。

様々な行政課題に取り組むにあたって、自治体が推進役となることは必要ですが、それが一方通行中心になると、時に現場への浸透が難しい面もあります。「今治モデル」のように現場の方々にも“仲間‘’に加わってもらうことによって、より効果的かつ持続的な取り組みにつながる可能性があります。

今治市では、環境省の「令和7年度コスト競争力強化を図る再エネ等由来水素サプライチェーンモデル構築・FS事業」にも採択され(2025年8月)、地域産業の脱炭素化政策をさらに加速しています。地域に根ざした脱炭素化政策を進める今治市の今後が注目されます。

▼参照(2025.8)

環境省

https://www.env.go.jp/press/press_04924.html

https://www.env.go.jp/press/press_00096.html

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region

今治市

https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/zerocarbon/2050/007

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000136949.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000136949.html

Wa-reclステーション

https://wa-recl.net/article/a/187

https://wa-recl.net/article/a/159