2025年7月25日に「グリーンファイナンス市場の中長期的な発展に向けて」と題する資料が環境省から公表されました。

環境改善効果等を伴うプロジェクトへの投資・資金調達を行うグリーンファイナンスの機能や意義、メリットなどを改めて確認し、市場参加者への期待や環境省としての検討や取組の方向性について取りまとめられたもので、グリーンファイナンス推進への環境省の強い姿勢が示されたものといえます。

本稿では、グリーンファイナンスの中核となるグリーンボンドについて、これまでの状況を概観し、今後の市場発展に向けた在り方について考えてみたいと思います。

<ポイント>

✔ グリーンボンドは、発行総額年2~3兆円規模まで成長したグリーンプロジェクト債券。

✔ 債券の発行体は投融資に関わる金融関係機関の割合が半数程度と大きいが、民間企業や自治体が自ら発行することも多く、平均して1件当たり90~200億円程度で発行されている。

✔ 発行件数は断続的に増加しているが、発行総額は2023年から2024年にかけて漸減している。

✔ 市場発展に向けた取り組みのカギは、環境改善効果の明確化に対する理解の増進か?

1.グリーンボンドの発行状況

グリーンボンドは「企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券」(環境省HP)とされ、近年では年間発行総額が2~3兆円規模注1)まで成長した債券市場です。

国のエネルギー対策特別会計における関連事業費注2)が約6000億円程度、2050年カーボンニュートラルに向けて国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に造成されたグリーンイノベーション基金の総額が2兆7000億円程度であることを踏まえると、相応のインパクトを持つ市場であるといえます。

債券の発行体は、プロジェクトへの投融資を行う金融関係機関が半分程度の割合を占めていますが、プロジェクトに取り組む各種企業や自治体が自ら発行・調達する事例も多く、全体で1件当たり平均80~200億円程度の発行・資金調達が行われています。

注1)サステナビリティ関連を含めたグリーンファイナンス全体の総額は5兆円規模

注2)内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管の、エネルギー需給構造高度化対策費及び脱炭素成長型経済構造移行推進対策費(令和7年度予算)

2.グリーンボンド発行実績

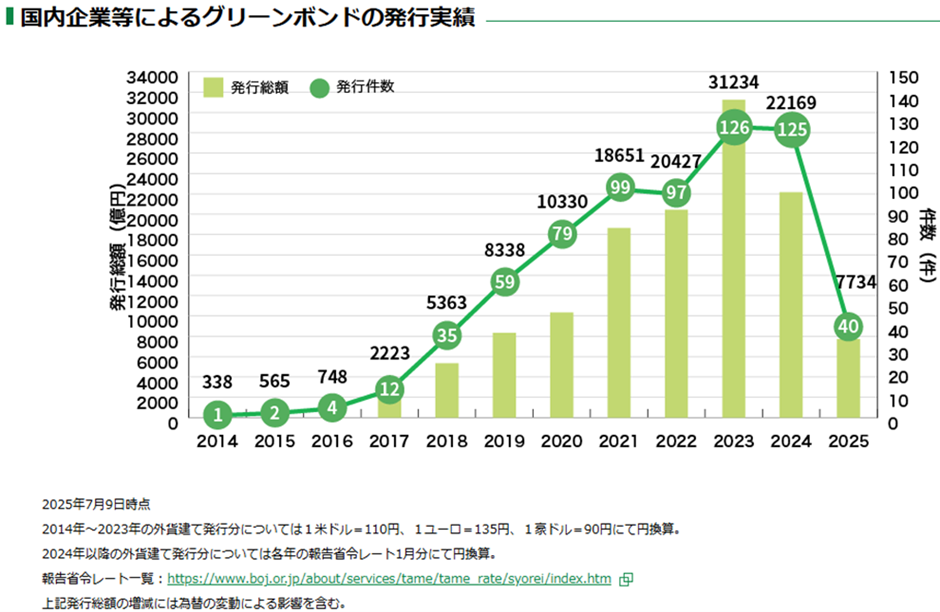

これまでの国内企業等によるグリーンボンドの発行実績を見ると、2014年以降、継続的に発行件数、発行総額ともに増加していることがわかります。

一方、2023~2024年にかけては、発行件数に比して発行総額は漸減しており、環境省においても「市場環境の変化とも相まって、一巡感があるとの指摘もある」としています。

3.今後の市場発展に向けて

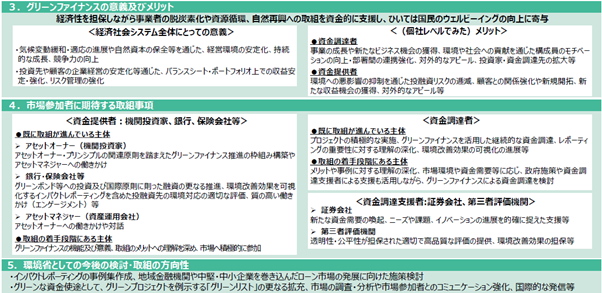

今般、環境省が公表した資料では、改めてグリーンファイナンスの意義やメリットを、社会全体と個々の市場参加者ごとに整理して示すとともに、今後特に市場参加者に対して期待する事項を詳説しています。

市場参加者への期待事項で特に注目されるのは、グリーンファイナンスを活用した積極的なプロジェクトの実施はもとより、その成果としての環境改善効果を可視化し、広く社会に公開していくための「レポーティングの重要性に対する認識の深化」にあると思われます。

グリーンボンドでは、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入、自然資源等の持続可能な管理、循環経済推進のための対策など、環境改善あるいは持続可能性に資するプロジェクトに対して、調達資金を使用することとされています。

これらのプロジェクトの環境改善効果は、トレードオフとなるネガティブ効果との関係性も整理したうえで効果の明確化を図ることが求められており、その結果をレポーティングとして社会あるいは投資家に丁寧に開示していくことは、グリーンファイナンスの信頼性を高めるとともに、次のプロジェクトへの継続や展開にも寄与するものといえます。

環境省においても、過去にモデル事例の収集や情報発信などを行っていますが、今後さらに、インパクトレポーティングの事例集作成などにも取り組むとしています。

こうした環境改善効果の明確化・可視化に対して、市場参加者のさらなる取り組みが期待されることはもとより、私たち社会の側でもより大きな関心をもっていくことが重要ではないかと思われます。

▼参照(2025.8)

環境省HP

https://www.env.go.jp/press/press_00235.html

https://greenfinanceportal.env.go.jp

https://www.env.go.jp/guide/budget/index.html