近年、日本人の気候変動対策に関する意識が、海外と比べて低くなっているという調査結果が、さまざまな民間調査機関から報告されています。

たとえば、電通総研が2022年に行った第9回電通コンパス「気候不安に関する意識調査」では、「気候変動が人びとや地球を脅かすこと」を「極度に/とても心配している」と答えた日本人は16.4%でした。前年に行われた同様の調査対象の10か国の中では最下位で、最も割合の高いフィリピン(84%)の2割にも届きません。注1)

同じく2022年にボストンコンサルティンググループが実施した「サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査」でも、「日常生活における自分の行動が気候変動に与える影響」を「いつも/ときどき気にしている」と答えた日本人は47%で、調査対象11か国のなかで最も低い割合でした。こちらも最も高かったインド(95%)の約半分という結果です。注2)

また、世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社が2025年4月に発表した「人類と気候変動レポート 2025」でも、「個人が今すぐ気候変動に対処する行動を取らなければ、次世代の期待を裏切ることになる」という問いに「同意する」と答えた日本人は40%で、こちらも32か国中最下位でした。注3)

注1)https://qos.dentsusoken.com/articles/2823/

注2)https://www.bcg.com/ja-jp/press/30june2022-sustainable-consumer-survey-2204

注3)https://www.ipsos.com/ja-jp/climate-change-report-2025

2050年カーボン・ニュートラルを実現するには、政府や民間企業の努力とあわせて、国民一人ひとりの意識的な行動も欠かせません。

本稿では、内閣府がこれまで断続的に行ってきた地球環境問題に関する世論調査のデータから、日本人の気候変動問題に対する意識の特徴を整理し、これからどのような取り組みが必要か考えてみたいと思います。なお、調査年度によって調査方法や質問内容が異なるため、経年変化の読み取りは必要最小限にとどめ、主な項目ごとの大まかな傾向を中心に見ていきたいと思います。

1.気候変動に関わる基礎的な情報は広く知られており、問題への関心も高い

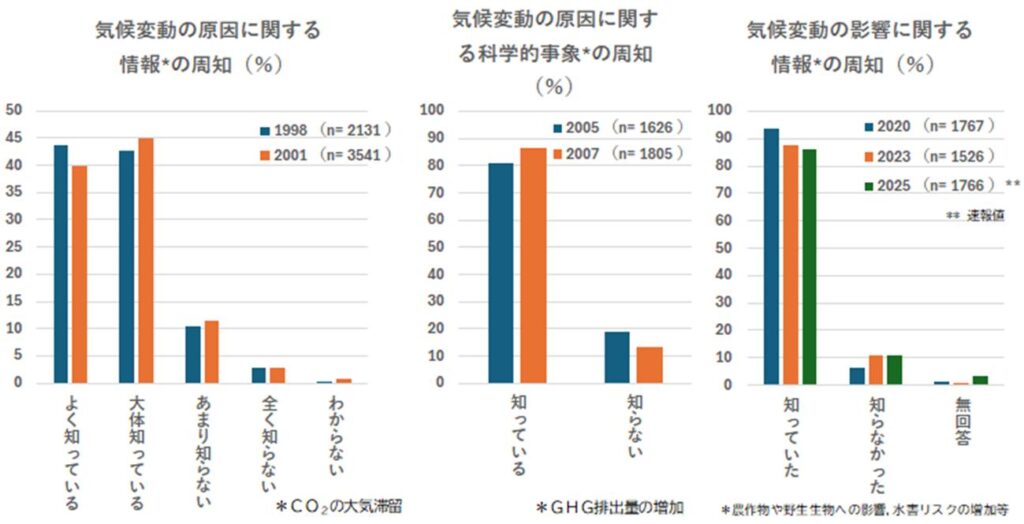

気候変動に意識するには、「原因」や「どんな影響が出ているか」を知ることが欠かせません。内閣府の調査では、1998年・2001年には気候変動の原因の周知、2005年・2007年には気候変動に係る科学的事象(GHG増加)の周知、さらに2020年・2023年・2025年は気候変動の影響内容の周知について、それぞれ調査が行われました。

その結果を見ると、いずれの調査でも8割以上の人が「知っている/知っていた」と答えており、気候変動に関する基礎的な情報は十分浸透しているといえます。

| 【質問内容】 石炭や石油などの消費により排出される二酸化炭素の量が急速に増加して空気中に溜まってきたことにより,気温が徐々に上昇し,近年このことが問題となっていることをご存知ですか。 | 【質問内容】 石炭や石油燃料から排出される二酸化炭素など、いわゆる温室効果ガスが増えることによって地球の気温が上昇する地球温暖化が大きな問題となっています。あなたは、わが国の最近の二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量が1990年に比べて増加していることを知っていますか。 | 【質問内容】 地球温暖化などの気候変動は、農作物の品質低下、野生生物の生息域の変化、大雨の頻発化に伴う水害リスクの増加、熱中症搬送者数の増加といった形で、私たちの暮らしの様々なところに影響を与えています。このような気候変動による影響を「気候変動影響」といいます。あなたは、地球温暖化などの気候変動により、このような様々な影響が出ることを知っていましたか。 ※2020は下線部を除く |

出典)内閣府HP 世論調査(各調査結果URL詳細は本稿末尾に記載)

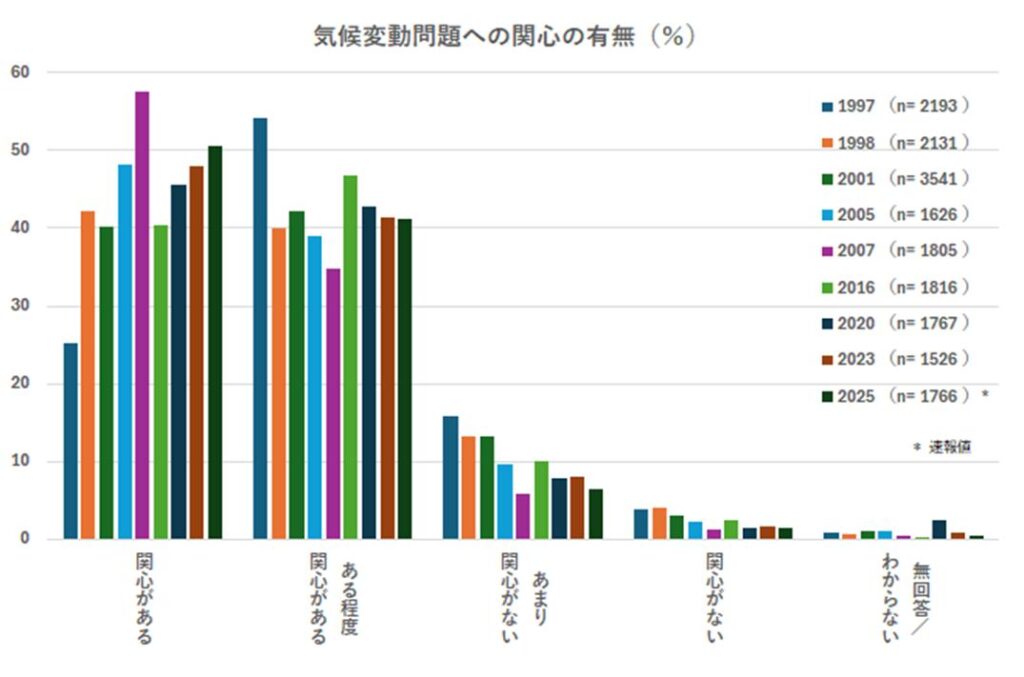

また、気候変動問題への関心についても、各調査年度で質問の仕方や結果に細かな違いはあるものの、多くの調査で「関心がある」または「ある程度関心がある」との回答がおおむね8割〜9割を占めています。「あまり関心がない」や「関心がない」の項目に注目しても、わずかですが減少傾向が見られるため、全体として関心が底上げされてきていると考えられます。

| 【1997の質問内容】 近年,石炭や石油などの消費により排出される二酸化炭素の量が急速に増加して空気中に溜まりつつあるため,地球の温度が徐々に上昇し,問題となっています。あなたは,この地球温暖化問題について関心がありますか。 | 【1998~2020の質問内容】 あなたは、地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少などの地球環境問題に関心がありますか。それとも関心がありませんか。 ※1998,2001は「地球温暖化」と「オゾン層の破壊」の順序逆 | 【2023、2025の質問内容】 気候変動とは、人間活動に伴って発生する二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることによって地球の気温が上昇する「地球温暖化」や、自然の要因などによって気温や降水量などが変動することをいいます。あなたは、気候変動が引き起こす問題に関心がありますか。 |

出典)内閣府HP 世論調査(各調査結果URL詳細は本稿末尾に記載)

こうした背景として、京都議定書以降の国レベルでのさまざまな普及啓発キャンペーンの存在も見逃せません。特に2005~2007年のデータからは、チームマイナス6%キャンペーンの浸透によって国民的関心の加速につながったことがうかがえます。

1997年 京都議定書採択(2005年発効)

2002年 地球温暖化対策大綱(京都議定書締結に向けた取りまとめ)

2005年~ チームマイナス6%(京都議定書目標達成に向けたクールビズ等のスタート)注4)

2010年~ チャレンジ25キャンペーン(鳩山イニシアチブ達成に向けた6つのチャレンジ)注5)

2014年~ Fun to Share(地球温暖化対策の最新の知恵を楽しくシェア)注6)

2022年~ デコ活~脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動~注7)

(自分らしく快適・健康・豊かな生活と2030年GHG削減目標を同時達成)

注4)https://www.env.go.jp/press/5946.html

注5)https://www.env.go.jp/press/11983.html

注6)https://www.env.go.jp/guide/photo_report/report_57721.html

注7)https://www.env.go.jp/guide/info/ecojin/eye/20230802.html

2.実生活での取り組みは、やや慎重な姿勢が目立つ

一方、日常生活での取り組みに目を向けると、状況は少し異なります。

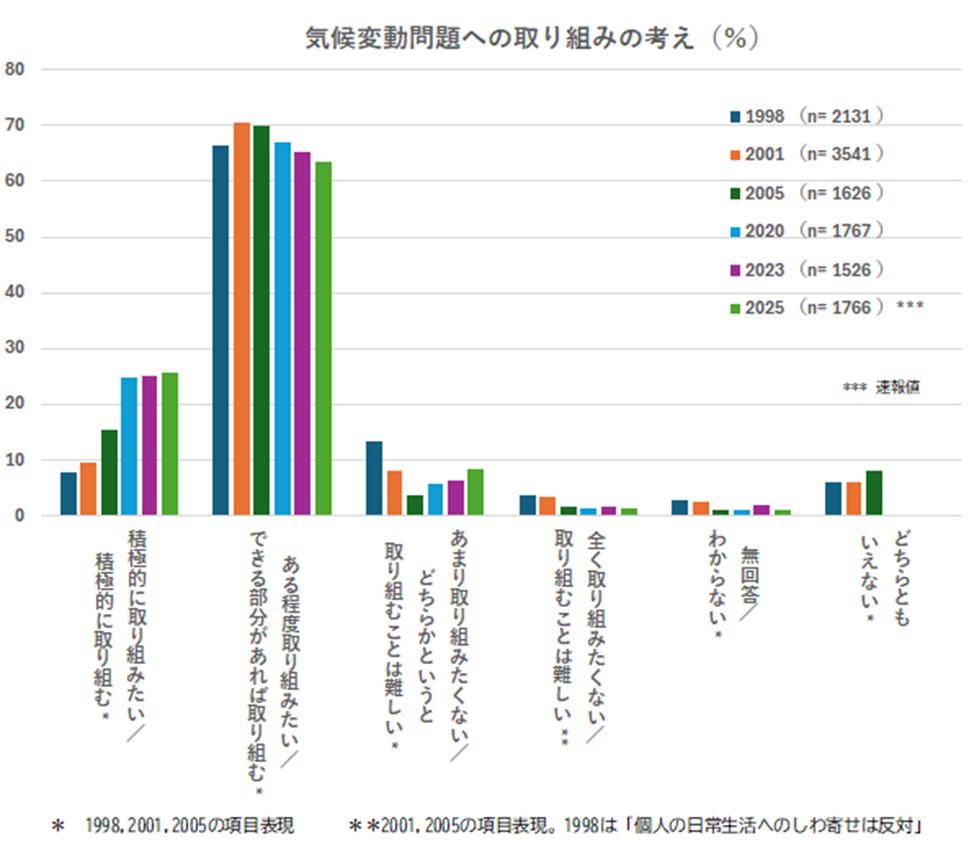

気候変動対策に「積極的に取り組みたい」または「ある程度/できる部分があれば取り組みたい」と答える人の割合は8~9割と高いのですが、「積極的に」と「ある程度/できる部分があれば」との間に40~60ポイント程度の開きがあります。どちらかといえば前向きでありつつも、やや慎重な姿勢が感じられます。

| 【1998及び2001の質問内容】 あなたは,地球温暖化防止のため,個人の日常生活における取り組みについて,どのようにお考えになりますか。 | 【2005の質問内容】 家庭等で行う地球温暖化対策について、お伺いします。あなたは、地球温暖化防止のための個人の日常生活における取り組みについて、どのようにお考えになりますか。 | 【2020~2025の質問内容】 「脱炭素社会」とは、人間の活動による温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量が等しくなり、排出実質ゼロとなる社会をいいます。あなたは、「脱炭素社会」の実現に向け、一人一人が二酸化炭素などの排出を減らす取組について、どのようにお考えですか? |

出典)内閣府HP 世論調査(各調査結果URL詳細は本稿末尾に記載)

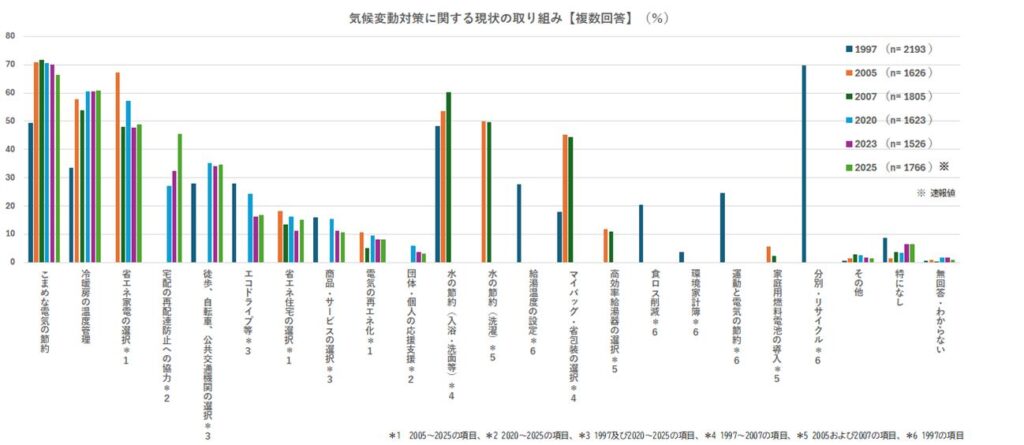

実際に取り組んでいる行動内容についても、電気や水の節約、冷暖房の温度調整など比較的取り組みやすいものは6~7割の人が実践しています。一方で、利便性や経済性とトレードオフになりやすい行動は、取り組み率があまり高くなく、まだ広く定着しているとは言いにくい状況です。

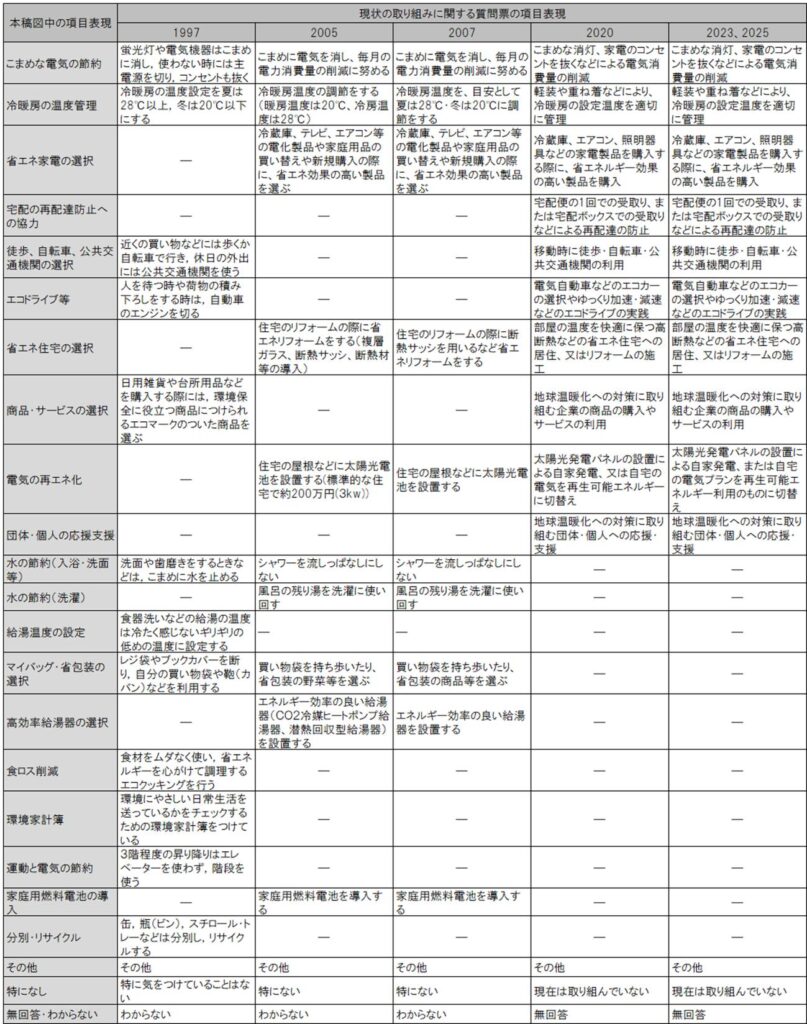

| 【1997の質問内容】 毎日の暮らしの中でのちょっとした工夫で地球温暖化の防止に貢献することができますが,あなたは,ふだんの生活で何か気をつけていることがありますか。 | 【2005の質問内容】 家庭で行う地球温暖化対策として、あなたができると思うことは次のうちどれでしょうか。 | 【2007の質問内容】 家庭でできる地球温暖化対策について、あなたが実際に取り組んでいる対策は次のうちどれでしょうか。 | 【2020~2025の質問内容】 「脱炭素社会」の実現に向け、あなたが日常生活の中で、現在、取り組んでいることは何かありますか。 ※2020は別項で「積極的に取り組みたい」、「ある程度取り組みたい」と答えた方への質問 |

注)図中の回答項目は表現を簡略化している。実際の質問票の表現との対応は本稿末尾の備考1に示す。

出典)内閣府HP 世論調査(各調査結果URL詳細は本稿末尾に記載)

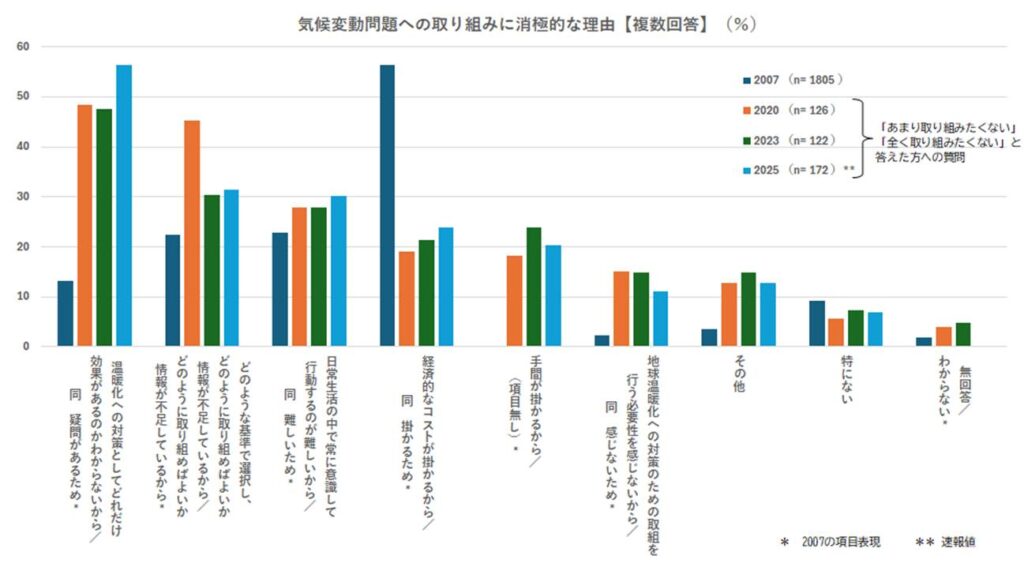

取り組みに消極的な理由としては、「どれだけ効果があるかわからない/疑問がある」がもっとも高く、続いて、方法がよくわからない、続けるのが大変、といった趣旨の項目が並んでいます。2007年には「あまり/全く取り組みたくない」という人だけでなく全員に対して質問していますが、「経済的コストがかかる」が突出して高く、コストの問題も無視できないことがわかります。

| 【2007の質問内容】 先ほどお見せした※地球温暖化対策のうち、あなたが実際に取り組んでいない対策について、取り組んでいない理由は何ですか。 ※2007年は調査員による個別面接聴取により調査を行っている。 | 【2020~2025の質問内容】 (「あまり取り組みたくない」、「全く取り組みたくない」と答えた方へ)取り組みたくない理由は何ですか。 |

出典)内閣府HP 世論調査(各調査結果URL詳細は本稿末尾に記載)

3. ライフスタイルとして、無理なく続けられる行動を

1997年の調査では、自分の行動も地球温暖化防止の役に立つと知っている人が8割弱にのぼっていました。一方で、実際の行動を控える理由としては、“お金がかかる”という点が大きく、“やっても効果があるのかわからない”という疑問は比較的少数でした。

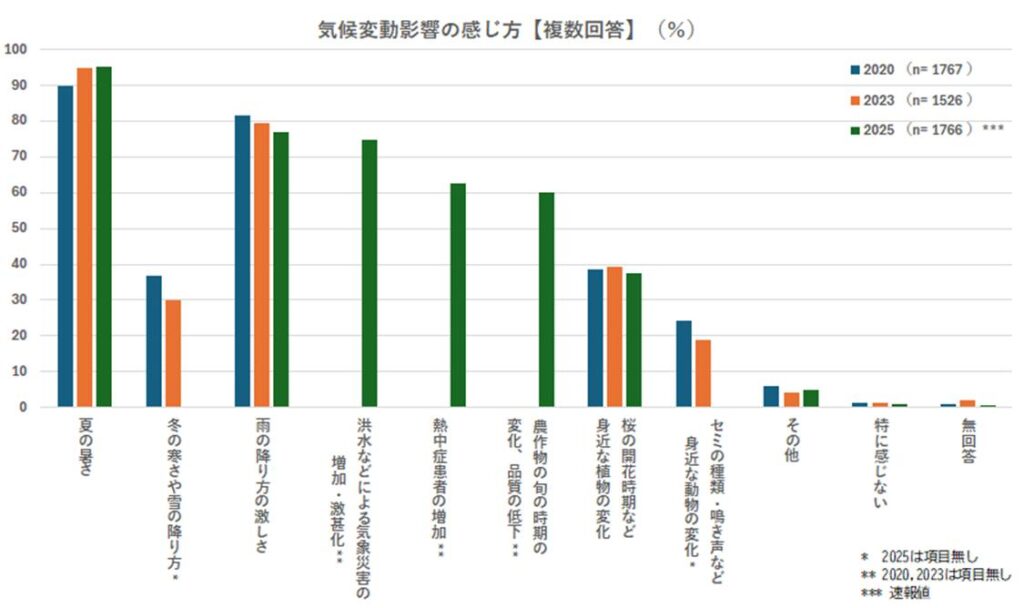

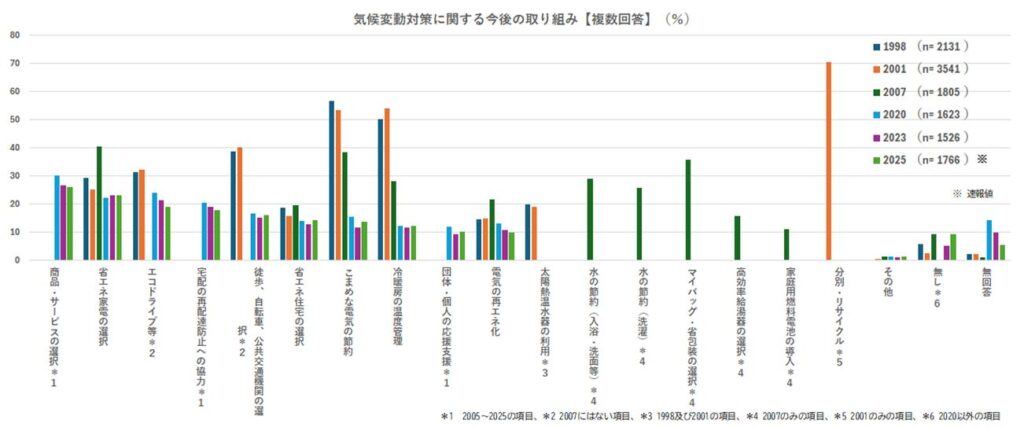

ところが、2020~2025年の調査では状況が少し変わっています。「夏の暑さ」や「激しい雨」など、気候変動の影響を実感している人は8~9割と非常に多い一方で、これから新しく取り組んでみたい行動については、全体的に1~2割程度と控えめな結果になっています。

こうしたデータを見ると、気候変動への関心は高いものの、いざ行動となると慎重になる背景には、「自分ひとりで変えられる問題ではない」「個人にできることには限界がある」という感覚が強くなっていることがあるのかもしれません。

【質問内容】あなたが、日常生活の中で気候変動影響を感じることは何ですか。

出典)内閣府HP 世論調査(各調査結果URL詳細は本稿末尾に記載)

| 【1998及び2001の質問内容】 現在はエネルギー大量消費型の生活スタイルといわれていますが,地球温暖化防止のためには,あなたは個人の生活スタイルをどのように変えるべきだと思いますか。 | 【2007の質問内容】 家庭でできる地球温暖化対策について、あなたが取り組みたい対策は次のうちどれでしょうか。 | 【2020~2025の質問内容】 「脱炭素社会」の実現に向け、あなたが日常生活の中で、今後、新たに取り組んでみたいと思うことはありますか。 ※2020は別項で「積極的に取り組みたい」、「ある程度取り組みたい」と答えた方への質問 |

注)図中の回答項目は表現を簡略化している。実際の質問票の表現との対応は本稿末尾の備考2に示す。

出典)内閣府HP 世論調査(各調査結果URL詳細は本稿末尾に記載)

たしかに気候変動問題は、資源採掘から製造、物流、消費まで、社会全体で取り組むべき課題です。しかし、個人の行動が持つ意味も小さくはありません。一人ひとりの行動は目に見えにくくても、多くの人たちがつながって、少しずつ積み重ねていくことで大きな効果につながります。

忙しい日々の中で情報を集めたり、効果を実感したりしながら行動を続けるのは決して簡単ではありません。それでも、気候変動対策を「特別な努力」ではなく、日々の暮らし方そのものとしてとらえ、自分にできることを無理なく続けていくことが大切ではないでしょうか。

参照(2025.11)

内閣府

気候変動に関する世論調査(令和7(2025)年9月調査)(速報)

https://survey.gov-online.go.jp/environment/202510/r07/r07-kikohendo

気候変動に関する世論調査(令和5(2023)年7月調査)

https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-kikohendo/#T2

気候変動に関する世論調査(令和2(2020)年11月調査)

https://survey.gov-online.go.jp/r02/r02-kikohendo

地球温暖化対策に関する世論調査(平成28(2016)年8月調査)

https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-ondanka

地球温暖化対策に関する世論調査(平成19(2007)年8月調査)

https://survey.gov-online.go.jp/h19/h19-globalwarming

地球温暖化対策に関する世論調査(平成17(2005)年7月調査)

https://survey.gov-online.go.jp/h17/h17-globalwarming

地球温暖化防止とライフスタイルに関する世論調査(平成13(2001)年7月調査)

※結果資料内の一部で、平成10(1998)年11月調査を参照

https://survey.gov-online.go.jp/h13/h13-ondanka

地球温暖化問題に関する世論調査(平成9(1997)年6月調査)

https://survey.gov-online.go.jp/h09/ondan.html

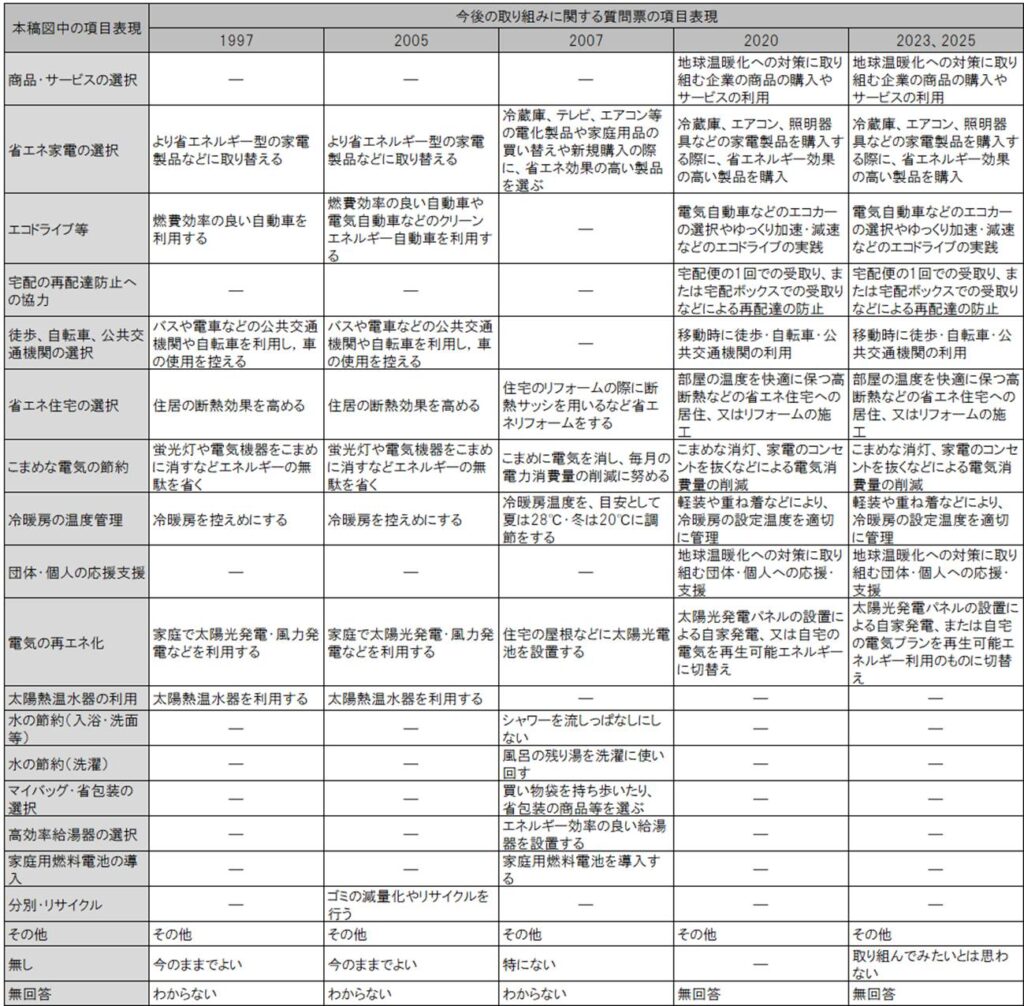

備考1)「気候変動対策に関する現状の取り組み」に関する質問項目表現の対照表

備考2)「気候変動対策に関する今後の取り組み」に関する質問項目表現の対照表