2025年7月7日に、2024年まで含めたヒートアイランド現象に関わる観測データが、気象庁から公表されました。

本稿では、特に気温データに着目し、気候変動の進行とヒートアイランド現象の現状について、気象庁公表データを見ておきたいと思います。

<ポイント>

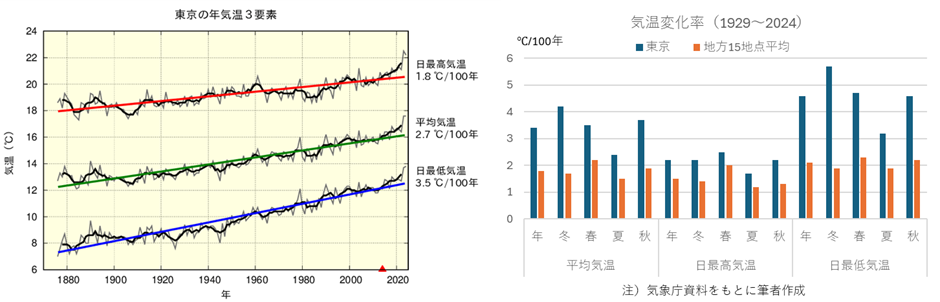

✔ 大都市の気温は過去100年単位で地方よりも上昇傾向にあり、特に日最低気温の上昇が大きい。

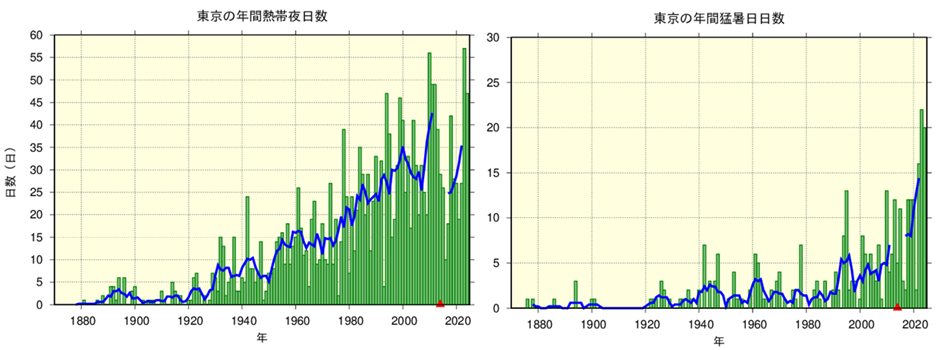

✔ 大都市、地方ともに年間の気温変化の激しさ(特に夏季の気温上昇)が年々大きくなっており、特に大都市においてその程度が大きい。

✔ 大都市における熱帯夜日数や猛暑日数も、年々右肩上がりに増えている。

1.過去100年単位の長期的傾向

過去100年単位の気温変化の長期的傾向を見るにあたって、気象庁データでは、平均気温と日最高気温、日最低気温の3要素に区分して、大都市(札幌、仙台、東京、横浜、新潟、名古屋、京都、大阪、広島、福岡、鹿児島)と、都市化等による環境の変化が比較的小さい15地点(網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、飯田、銚子、境、浜田、彦根、多度津、宮崎、名瀬、石垣島。以下、地方という)のデータを比較しています。

東京の例を見ると、平均気温、日最高気温、日最低気温ともに長期的に上昇傾向にあることは明らかであり、地方(15地点平均)と比較しても、特に日最低気温及び平均気温の差が大きいことが分かります。

2.年間の気温変化の激しさ

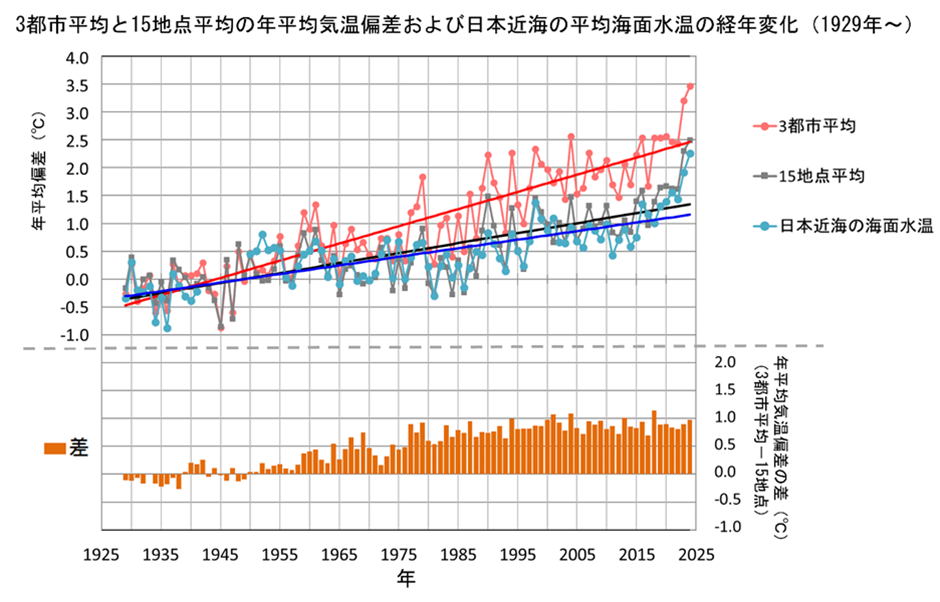

近年、夏季の異常な暑さが大きな問題となっていますが、その長期的傾向をみるにあたって、気象庁データでは、年間の気温変化の激しさ(年平均値に対する各データの散らばり度合。年平均気温偏差)について、大都市(東京・名古屋・大阪)と地方(15地点。前述と同じ)の比較を含めて経年変化が示されています。

大都市と地方の年間の気温変化の激しさの差(棒グラフ)は、1950年代後半から1970年頃にかけて急速に広がっており、大都市において、高度経済成長に伴う急速な都市化が進んだことの影響がうかがえます。その後、特に1995年頃以降は大都市と地方の差に大きな変化はなく、都市化の波は安定期に入ったことが推察されます。

大都市と地方それぞれの年間の気温変化の激しさ(折れ線グラフ)を見ると、いずれも右肩上がりに大きくなっており、冬日の日数は各都市で減少していることから(別データ)、年平均気温に対する夏季の気温上昇の激しさが増していることが推察されます。

大都市の夏季を中心とした気温上昇の激しさについては、年間熱帯夜日数や猛暑日日数などのデータにも表れています。

熱帯夜日数については、1930年頃から断続的に増加し、猛暑日日数については、特にここ数年での増加が顕著に見て取れます。

気象庁では、「大都市では、気温が長期的に上昇しているとみられ、特に日最低気温の上昇率が大きい。これは地球温暖化に加えて、都市化の影響が現れているものと考えられる。」としています。

ヒートアイランド現象に対しては、都市緑化の推進や住宅・建築物の省エネ性能向上など、様々な対策が講じられていますが、依然として気温上昇の傾向はおさまっておらず、カーボン・ニュートラルに向けた取り組みを進めつつも、気候変動適応の観点での都市開発がより一層求められてくるのではないかと思われます。

▼参照(2025.7)

気象庁HP

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/index_himr.html