2025年9月5日に環境省から「人工光合成の社会実装ロードマップ」が公表されました。

人工光合成は、太陽光、水やCO2から人間社会に有用な物質を生成する技術とされ、将来的はカーボンリサイクルの柱の一つになるとされています。

本稿では、ロードマップの内容をもとに、人工光合成に関わる技術を概観し、人工光合成を組み込んだ将来の脱炭素社会の姿について考えてみたいと思います。

0.要旨

✔ 光触媒系・電解系技術によるCO及び水素生成技術の量産化は、2040年以降を目指す

✔ 光触媒系技術により、太陽光エネルギーを活用した“グリーン水素”を得ることを目指す

✔ 電解系単独または光触媒系との連携により、化石燃料を使わない“グリーンな”合成ガス(CO及び水素)生成を目指す

✔ 将来的に人工光合成技術が導入された暁には、さらなる物質循環を包摂した脱炭素社会の形成が期待される

1.ロードマップにおける各技術の位置づけ

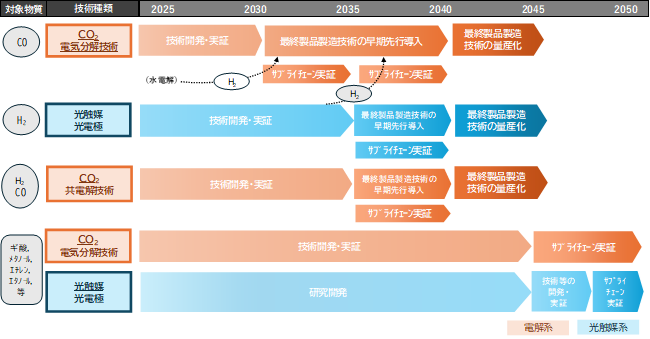

人工光合成技術には、光触媒系、微生物系、電解系などの技術がありますが、特にロードマップでは、光触媒系と電解系の技術に重点が置かれ、それぞれの技術ロードマップも示されています。

そしてその将来的な目標として、

○2030年にCO2電解技術を社会実装し、2035年にCO2電解由来のCOと水電解由来の水素による最終製品を製造し、2040年に共電解による最終製品製造を実現する。

○2035年に光触媒・光電極による水素製造を社会実装し、2040年に光触媒・光電極由来の水素とCO等を活用した最終製品製造を実現する。

としています。

出典)環境省HP「人工光合成の社会実装ロードマップ」をもとに簡略化して作成

生成物質で見ると、CO及び水素については、2030~2035年頃までに技術やシステムの開発・実証を終え、技術の先行導入とサプライチェーン実証を経て、2040年以降には最終製品製造技術の量産化につなげる目標です。

一方、ギ酸、メタノール、エチレン、エタノールなどについては、一部研究開発ならびに技術開発・実証期間を経て、2040年以降にサプライチェーン実証まで進めるという目標となっています。

2.光触媒系技術による水素の生成

光触媒系の技術では、主に水素の生成がターゲットとされています。

水素については、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(2021経済産業省等)」や「水素基本戦略(2023経済産業省)」などにより、製造技術開発、貯蔵・輸送を含むサプライチェーンの実証・低コスト化、さらに最終利用先の拡充などが進められてきました。

出典)環境省HP 水素技術動向資料

このうち製造技術については、電気エネルギーによって水を分解して水素を得る水電解技術が注目され、技術的には成熟し一部実用化されつつも、導入及び運用に係るコストが課題とされています。また、電気エネルギー源に再生可能エネルギーを利用できれば、生成した水素は“グリーン水素”として利用できますが、そうでない場合は別途電源側においてCO2の回収が必要となり、脱炭素の流れに沿った水素と言うにはハードルが高くなります。

こうしたなかで、“将来技術”である光触媒系の技術を社会実装するための道筋が、今般のロードマップとして取りまとめられました。

光触媒系の技術では、太陽光からの光エネルギーを触媒や電極に照射することで生じる電荷を利用して水から水素を生成します。開発段階の技術であり、太陽光変換効率向上、大型モジュール化、耐久性向上などに課題がありますが、電気エネルギーを必須とする水電解技術と比較して、太陽光の光エネルギーを直接利用するため、人工光合成の名称に相応しい脱炭素に徹した技術といえます。

3.脱炭素に向けたCO及び水素の生成

電解系の技術では、単独または光触媒系と連携して、CO及び水素の生成を主なターゲットとしています。

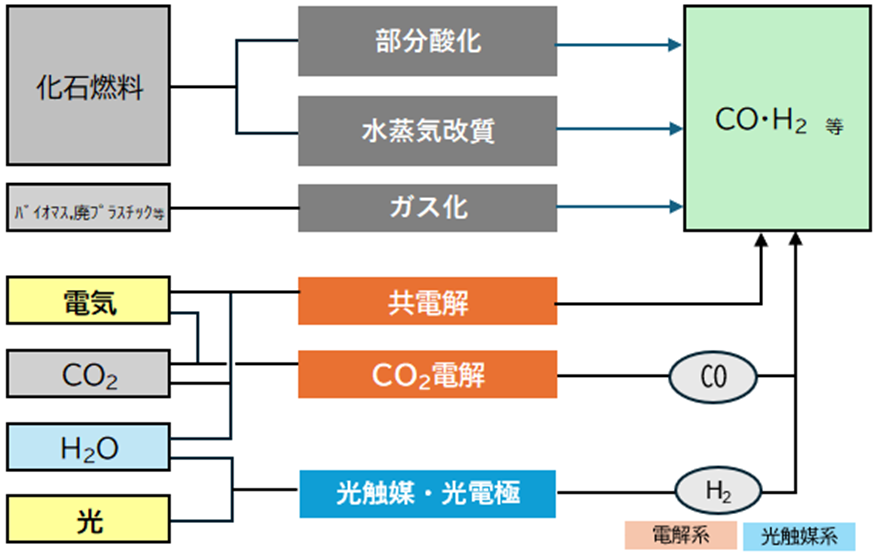

CO及び水素は従来から合成ガスとして、化石燃料の部分酸化や水蒸気改質などによって生成され、主に工業プロセスにおいて燃料や化学製品原料として利用されています。しかし、インプットとして化石燃料を必要とするため、将来的な脱炭素社会に向けた改善が望まれており、これに対応する技術として、人工光合成技術に白羽の矢が立ったものと考えられます。

CO及び水素生成に係る主な現行技術と人工光合成技術の流れ

CO2電解技術は、電気エネルギーを用いてCO2を還元し、COなどの還元生成物を得ます。また共電解技術は、電気エネルギーを用いてCO2とH2Oを還元し、CO及びH2などの還元生成物を得ます。いずれも開発段階であり、さらなる性能向上(高電流密度・高変換効率)、大型化、部材コスト低減などの課題があります。

電解系のうち、比較的熟度が高いとされるCO2電解技術を用いる場合は、将来的に光触媒系で生成された水素と連携してCO及び水素を主成分とする合成ガスを生成することが想定されています。また、共電解技術を用いる場合は単独で合成ガスを生成することが想定されています。

前項1.で見たように、いずれも5~15年をかけて技術及びシステムの開発・実証、コスト低下、サプライチェーンの実証等を経て、2040年以降の社会実装(量産化)につなげる方向とされています。

4.人工光合成技術と私たちの生活

こうした人工光合成技術によって得られたCO及びH2等が将来的に実現した場合、どのような用途に利用され、私たちの生活に関わってくるのでしょうか。

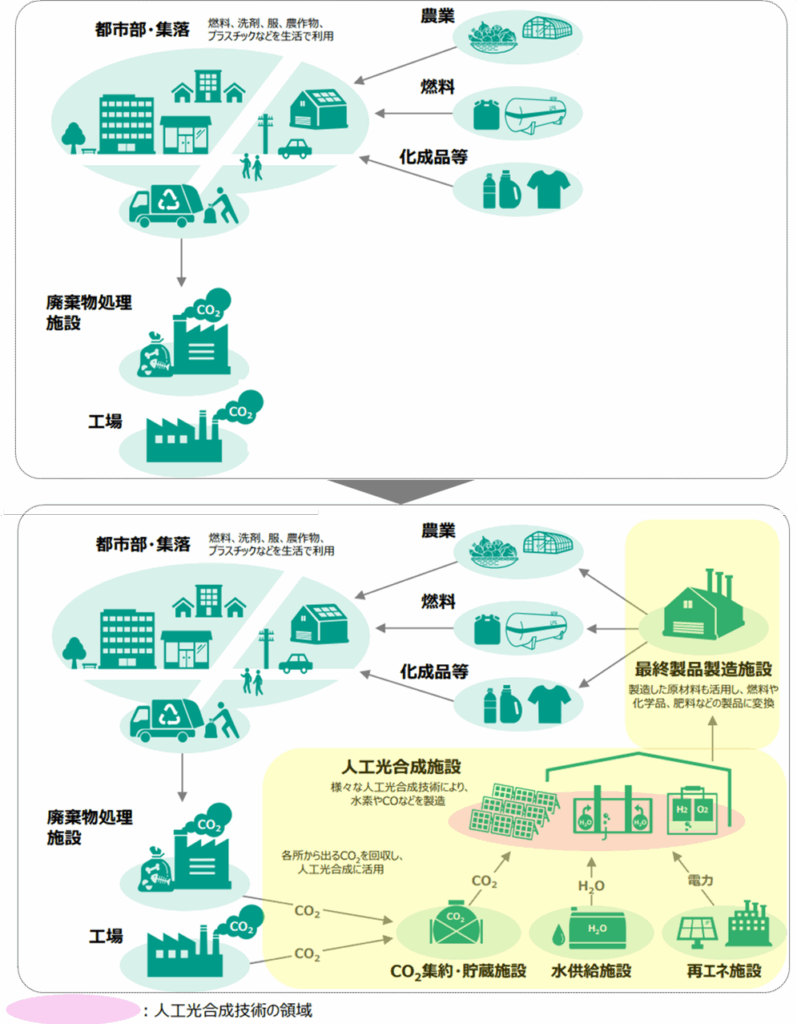

ロードマップでは、参考として、人工光合成の社会実装のイメージとして産業レベル、地域レベル及び家庭レベルのイメージ図を示しています。

地域レベルのイメージを見ると、地域の事業や家庭からの廃棄物処理に伴うCO2や、工場から排出されるCO2について、現状の多くは大気拡散しているところ、将来は人工光合成を活用し、農業、燃料、化成品等の製造に利用することで、私たちの生活に循環利用するイメージが読み取れます。

出典)環境省HP「人工光合成の社会実装ロードマップ」よりイメージ図を加工・再構成して作成

廃棄物処理においても、各種工場においても、将来の脱炭素社会に向けてCO2対策を進めることは必須となりますが、それでも残ってしまうCO2排出対策についてはCCUSで対応することとされています。今般のロードマップによって、人工光合成がCCUSの一つとして、社会実装に向けて走り始めたということができるのではないかと思います。

環境省では、令和8年度予算に向けて、「人工光合成の社会実装に向けた産学官連携推進事業」を掲げ、他のCCUS事業と併せて約28億円の新規予算を概算要求しています。

これから10年~20年スパンの長い道のりとなりますが、今後、人工光合成技術の飛躍的な進展が果たされた暁には、さらなる物質循環を包摂した脱炭素社会の形成されることが期待されます。

参照(2025.9)

環境省

https://www.env.go.jp/press/press_00621.html

https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/hydrogen-info