2025年7月10日に「令和6年度プラスチックの資源循環に関する先進的モデル形成支援事業」の結果概要が、環境省から公表されました。

同事業は、プラスチック資源循環促進法の施行を受けて、自治体がプラスチック資源の効率的な再商品化等を進める上での先進的なモデル形成を支援することを目的としたものです。

本稿では、この結果概要資料を読み解きながら、カーボンリサイクルの“最上流領域”といえるプラスチック資源循環によるCO2削減効果と、そのコスト感を見ていきたいと思います。

<ポイント>

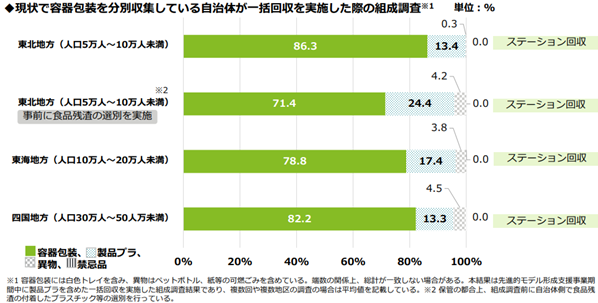

✔ プラ資源の一括回収により、概ね容器包装プラ7~8割、製品プラ1~2割の割合で回収。

✔ プラ資源の回収・再商品化等によるCO2削減効果は、再商品化等のルートや残渣処理等の量に大きく影響を受ける。

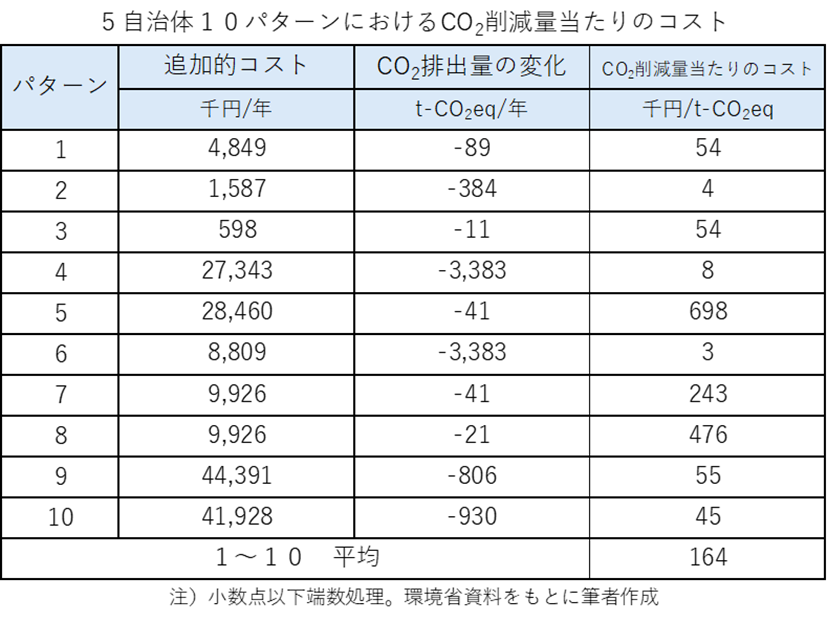

✔ プラ資源の一括回収・再商品化等に伴うCO2削減コストは平均164千円/CO2eqと試算。

1.プラスチック資源の一括回収

1997年から本格施行された容器包装リサイクル法を受けて、全国の自治体では容器包装廃棄物のリサイクルの取り組みが長年にわたって進められ、現在では、約99%の自治体がペットボトルの分別収集を、約75%の自治体がプラスチック製容器包装(以下、容器包装プラ)の分別収集を行っています。(2022年度 環境省資料より)

一方、容器包装廃棄物に含まれないプラスチック使用製品廃棄物(以下、製品プラ)については、長らく特別な法制度はなく、多くの自治体で焼却又は埋立処分が行われてきました。その中で、2022年にプラスチック資源循環促進法が施行されたことにより、製品プラも含めて資源循環の流れにのせるための施策がスタートし、製品プラを資源物として回収する自治体が増え始めています。

本稿で参照する「令和6年度プラスチックの資源循環に関する先進的モデル形成支援事業」では、7つの自治体が支援事業の対象に選定され、このうち5自治体で容器包装プラと製品プラを一括回収する際の住民周知~効果検証~事後アンケート等の実証が行われました。

一括回収の結果を見ると、概ね容器包装プラが7~8割、製品プラが1~2割の割合で回収されていました。ただし製品プラは、容器包装プラと比較して耐用年数が長く、排出のタイミングによって排出量に変動があるため、一概にこの割合を一般化できないことに留意が必要です。

また製品プラには、プラスチック以外の素材が混じった製品の判断をどうするかという問題がありますが、同事業では、プラスチック100%の製品プラと指定するよりも、90%の製品プラと指定した方が多品目高回収量であった(異物混入に差異なし)との報告があり、住民への示し方として参考になるものと思われます。

2.プラスチック資源の一括回収・再商品化等に係るCO2削減量

容器包装プラと製品プラの一括回収・再商品化等によって、どの程度のCO2削減量が得られるのでしょうか。

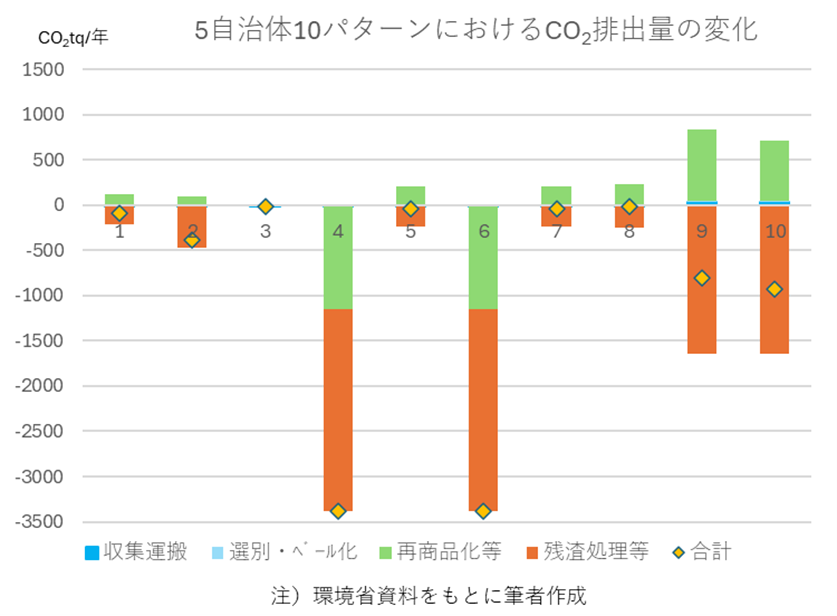

一括回収・再商品化等の実証を行った5自治体10パターンを比較してみると、収集運搬や選別・ベール化に関わるCO2排出量の変化はごく僅かであり、再商品化等及び残渣処理等に関わるCO2排出量の変化が、全体のCO2削減量に大きく影響していることがうかがえました。

多くの自治体では、従来の容器包装プラに加えて、製品プラも一括回収・再商品化等することで、再商品化等に係るCO2排出量が上昇する一方、残渣処理等が減少することにより、トータルでCO2排出量がマイナスとなるパターンとなっています。

なお、再商品化等のルートにケミカルリサイクルが選択されたパターン4と6では、残渣処理等のCO2排出量が大きくマイナスとなったのみならず、再商品化等でもマイナスと算定されています。

3.プラスチック資源の一括回収・再商品化等によるCO2削減コスト

製品プラも含めて一括回収・再商品化等することにより、自治体のコストにも変化が生じます。

5自治体10パターンのCO2削減量当たりの追加的コストをまとめてみると、小さいところで3~8千円/t-CO2eq程度、中央値付近で40~50千円/t-CO2eq程度、大きいところで240~700千円/t-CO2eq程度となり、全体平均では164/t-CO2eqと試算されました。

参考までに、東証カーボン・クレジット市場におけるJクレジットの基準価格について、制度開始以降の約定実績を見てみると、おおむね再エネ電気や森林吸収で4~6千円/t-CO2程度、再エネ熱や省エネで2~3千円/t-CO2程度、その他で1千円/t-CO2程度で取り引きされています。

本事業はあくまで実証事業としての算出値であり、パターンごとにバラつきも大きいため、一概に比較することはできませんが、施策の効率性を高めたり、CO2削減効果の有効活用を検討したりする上では、CO2削減に伴うカーボン価格の動向も注視しつつ検討していくことも、今後重要になっていくといえるかもしれません。

▼参照(2025.7)

環境省HP

https://www.env.go.jp/press/press_00200.html