2025年4月13日から10月13日の会期で開催されているEXPO2025 大阪・関西万博(以下、万博)では、さまざまなカーボンリサイクル技術が随所に活用・紹介されています。

本稿では、そのいくつかをご紹介し、カーボンリサイクル技術の最前線をのぞいてみます。

<ポイント>

✔ 世界初のCO2吸収型コンクリートによるドーム建築は、CO2従来比70%削減!

✔ 大気中のCO2を直接回収するDAC技術は、回収と濃縮分離の両面で新規技術を紹介!

✔ 見学ツアーでカーボンリサイクルの<流れ>が見える!

1.CO2削減に寄与するコンクリートドーム

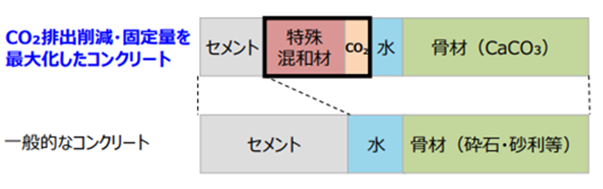

私たちの身の回りで通常使われるコンクリートは、セメントと水、骨材(砂・砂利など)を混交させて固めていきますが、原料の一部にCO2を吸収固定した特殊な混和剤を活用することで、CO2吸収型のコンクリートが生成されます。

社会実装の方向性 2021年7月15日 資源エネルギー庁 製造産業局

これに加えて、セメントの一部を高炉スラグに置き換えることによって、コンクリート製造時に発生するCO2が、通常のコンクリートと比べて70%も削減可能になるとのこと。

万博では、そんなコンクリートを世界で初めてドーム型建築物に活用した「サステナドーム」が建設され、子供たちに地球温暖化や環境問題を学ぶ機会が提供されています。

2.大気中のCO2を直接回収するDAC技術

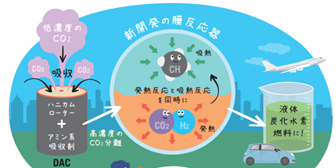

大気中のCO2は約0.04%と非常に低濃度であり、その回収・利用には高度な技術(DAC(Direct Air Capture))が必要であることから、将来の実用化に向けて各所で技術開発が進められています。

金沢大学、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(LITE)及び三菱重工業株式会社のグループでは、CO2回収時の吸着剤とCO2分離・濃縮時の熱制御技術の新開発を行っており、2022年から実機サイズでのCO2固体吸着剤の評価が進められています。

「大気中からの高効率CO2分離回収・炭素循環技術の開発」概要資料

万博会場では、同技術の実機サイズが設置され、1日0.3~0.5トンのCO2を回収する実証実験が行われ、来場者はその様子を見学することができます。

上記のほか、世界一薄い膜を利用してCO2を回収し資源化につなげる技術や、独自の吸収液と未利用冷熱を活用してドライアイスを生成する技術など、大気中CO2の新規的な技術とともに、新規固体吸収材を用いた排ガス中のCO2回収システムなども紹介されています。

3.“カーボンリサイクルファクトリー見学ツアー”

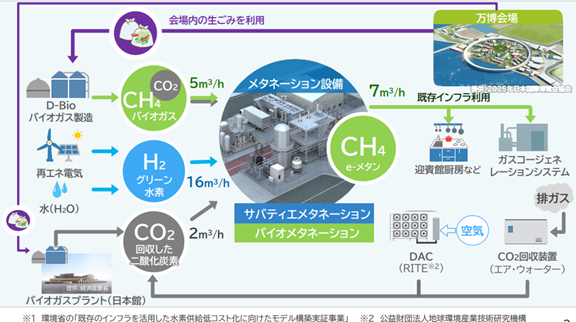

万博では、大気中などから回収したCO2を原料の一部としてメタン(e-メタン)を生成し、迎賓館厨房や熱供給設備で燃料として利用する一連のカーボンリサイクルの流れが作られています。注)

注)CO2の利用先としては、メタン生成以外にも、道路用下地材やアスファルト舗装に活用した技術も紹介されています。

“カーボンリサイクルファクトリー見学ツアー”(事前申込制)では、いくつかのツアーを選択して分かれてバスに乗り、通常は一般公開されていないカーボンリサイクル関連施設群を見学することができます。

カーボンリサイクルは、回収から利用までの一連の流れができて初めて成立するものであり、見学ツアーに参加することで、その<流れ>を体験することができるといえます。

まだ万博に行ってない方、万博には行ったけどカーボンリサイクルは知らなかった、という方、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

*参照(2025.7)

資源エネルギー庁HP

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/expo2025_02.html

EXPO2025 HP

https://www.expo2025.or.jp/future-index/green

鹿島建設㈱HP

https://www.kajima.co.jp/news/press/202403/13a1-j.htm

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) HP

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100161.html#block3

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101839.html

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101572.html